窓ガラス結露の原因と対策!二重サッシの効果 防止 窓枠カビ

冬になると窓ガラスに付着する結露、毎日雑巾などで拭き取るのも大変ですし、放っておくと窓ガラスの水滴が床まで流れ落ちてカビになったり、カーテンに付着してシミになったりします。

このページでは窓ガラスの結露の原因と対策について事例を織り交ぜながら紹介します。

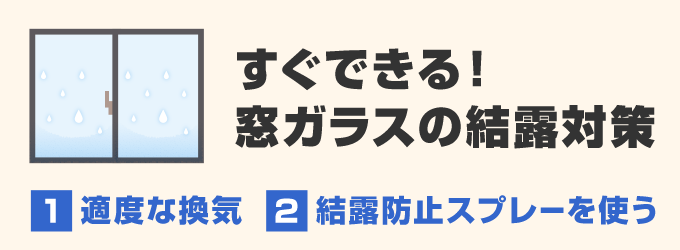

すぐできる!窓ガラス結露の対策方法

結露は放っておくと、窓枠を傷めたりカーテンにカビがつくなど良くないことばかりです。

まずは、そのやっかいな結露の簡単な対策方法を2つご紹介いたします。

1.適度な換気

窓ガラスにできる結露は、室内の暖かい空気中にある「水分(水蒸気)」が、窓ガラスで冷やされて結晶化(水の粒)になることで起こります。

寒い季節になると、窓ガラスや玄関ドアに結露が多いのは、外の気温と室内の温度に差があるためです。

そこで『換気』です。換気をすることで「水分(水蒸気)」の多い空気を、家の外に出すことができるので、結露を防ぐことができます。

換気の方法と注意するポイント

寒い季節に「換気」はあまりしたくありませんよね。

何時間も窓を開けておこなう換気ではなく、1回10分程度で充分効果があります。

2003年7月以降に建てられた住宅であれば『24時間換気システム』があるので、頻繁に窓を開けて換気をおこなう必要はありません。

では、換気の基本的な方法と注意点をご紹介いたします。

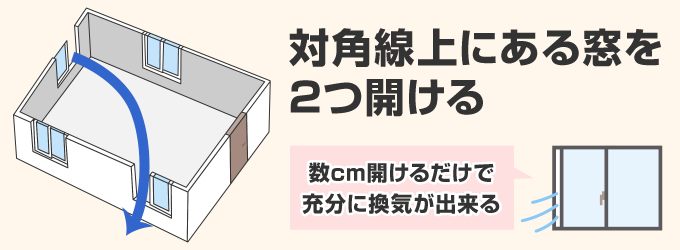

対角線上の窓を2か所開ける!

『24時間換気システム』がない住宅の場合、「換気」をするには空気の通り道を確保しないとしっかりとできません。

1か所の窓を開けたら、対角線上にある窓を1か所開けます。

窓は数センチだけ開ける

窓は全開にする必要はありません。数センチ開けるだけで、充分に結露対策することができます。

窓を開ける時は防犯に注意しましょう!

例えば、窓を少しだけ開けて寝てしまったり、開けたまま出かけてしまうのは、空き巣などの侵入窃盗や強盗に遭う危険性が高くなります。

窓枠に「防犯用補助錠」を取り付け、窓を全開にできないようにするなどの防犯対策をしておくと、換気の際の心配を減らすことができますのでオススメです。

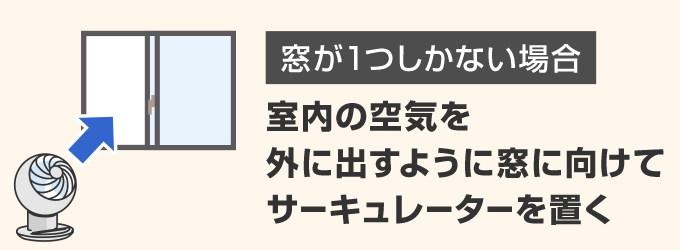

窓が1つしかない場合の換気方法

窓が1つしかなく空気の通り道を確保できない場合は「サーキュレーター」を室内の空気を外に出すように、窓に向けて置きましょう。

サーキュレーターは扇風機と違い『空気を循環させる』ため、直線的に室内の空気を送ることができます。

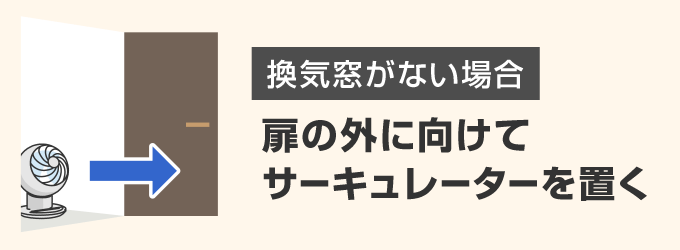

窓がない場合の換気方法

窓がなく扉しかないトイレのような個室の場合は、備え付きの「換気扇」を回すか、「サーキュレーター」で個室の空気を外に送り、ほかの部屋の窓を開けて換気をおこないます。

窓のない部屋で結露が多い場合

窓のない部屋で結露が多い場合は、結露の原因となるものがある可能性が高いので、換気以外の結露対策も試してみましょう!

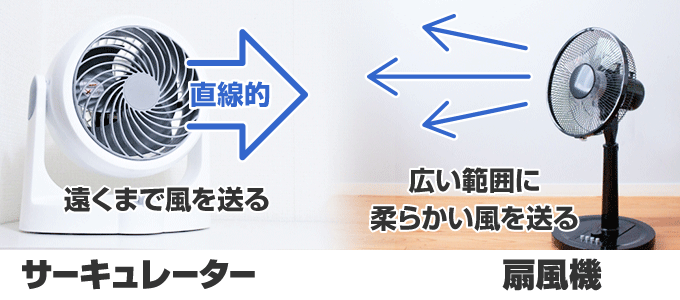

サーキュレーターと扇風機の違いは「目的」

それぞれ見た目が違うので見間違えることはないと思いますが『風を起こす』という機能は同じ二つ。ですが、大きくちがうのは風を起こす『目的』です。

サーキュレーターは「空気を循環させる」ために風をおこし、扇風機は「涼しくする」ために風を起こします。

なので、起こる風も違いサーキュレーターは直線的に遠くまで風が届き、扇風機は広い範囲に柔らかく風を送ります。換気の際は、空気を循環させるサーキュレーターを使うことをおすすめいたします。

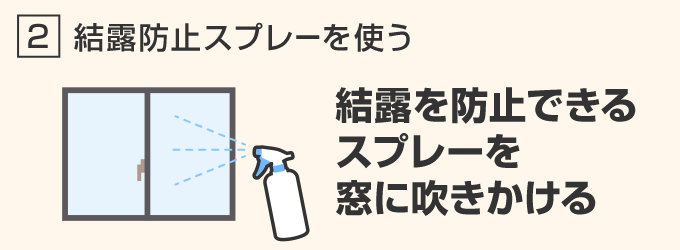

2.結露防止スプレーを使う

寒くて換気をしたくない場合や、ペットや小さなお子さんがいる場合は、窓を開けることは避けたいですよね。

そんな時は「結露を防止できるスプレー」を窓に吹きかけておくと、最長1ヶ月も結露を防止することができます。

結露防止スプレーの使い方と注意するポイント

スプレーをする前に窓ガラスの表面と窓枠を掃除しておく必要があります。

結露防止スプレーを汚れた窓ガラスに使ってしまうと、効果が充分に発揮されなかったり汚れを悪化させる可能性もあります。

特に注意したい汚れは『油汚れ』です。

窓を開け閉めする際についた、手の油汚れや料理で使った油が水蒸気と一緒に窓ガラスにくっついたりと、実は窓ガラスにも油汚れがあります。

ガラス用洗剤で窓ガラス全体を拭き掃除し、窓枠や溝に溜まった埃などの小さなゴミもしっかり取り除いてから「結露防止スプレー」を使いましょう。

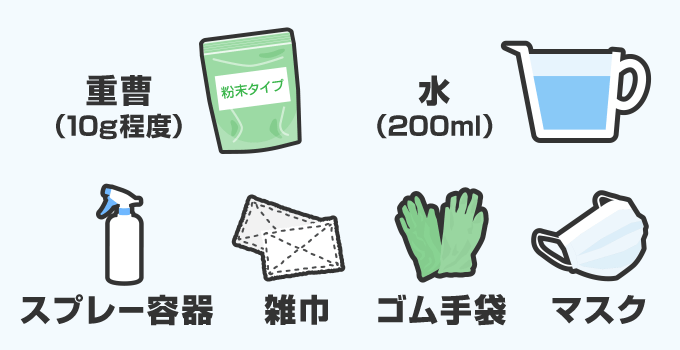

重曹と水で出来る窓掃除!

ガラス用洗剤以外に、身近なもので窓ガラスの掃除をすることができます。

準備するのは重曹・水・スプレー容器・雑巾です。重曹を水に溶かしてから窓ガラスにスプレーし、しっかり水を絞った雑巾で拭き掃除します。

合成洗剤ではないので手荒れの心配は少ないですが、ゴム手袋をしておくと安心です。

準備するもの

● 重曹(粉末タイプ) 小さじ2杯(10g程度)

● 水 200ml

● スプレー容器(100円ショップで購入可能)

● 雑巾 2枚

● ゴム手袋

● マスク

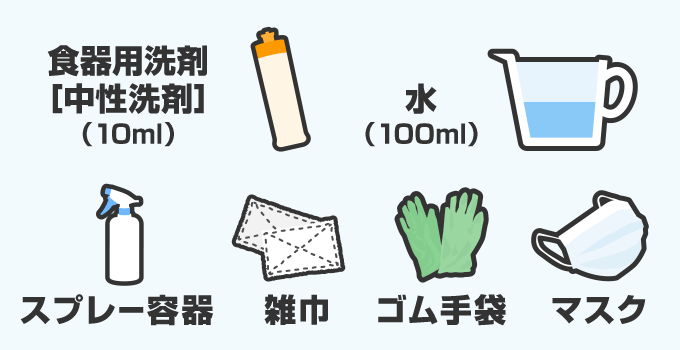

自家製!結露防止スプレーの作り方

市販の「結露防止スプレー」を購入せず、家にあるもので代用することができます。

効果は短く1週間ほどで切れてしまいます。「結露防止スプレーを試してみたい!」という方にオススメです。

準備するもの

● 食器用洗剤(中性洗剤) 10ml

● 水 100ml

● スプレー容器(100円ショップで購入可能)

● 雑巾 2枚

● ゴム手袋

● マスク

食器用洗剤を水で薄めて窓ガラスに吹きかけ、乾いた雑巾でガラス全体に伸ばしていきましょう。

少し泡立ってしまうこともありますが、乾くと泡が消えるので心配はいりません。

洗剤に含まれる「界面活性剤」を窓ガラスにコーティングすることで、市販の結露防止スプレーと同じ効果を発揮することができます!

結露ができる原因となる習慣と対策方法

「特別なことはしていないのに、なんで結露ができるの?」と不思議に思っている方もいらっしゃるかと思います。

寒い季節におこなっている何気ない習慣が「結露ができる原因」となっている可能性があります。

その原因となる習慣を改善することで、毎年悩まされる結露をさようならすることができるかもしれません!

では、原因となる習慣とその対策方法をご紹介いたします。

1.洗濯物を部屋干しする

太陽が出ている昼間に外に干せなかったり、加湿器代わりに洗濯物を室内で干す「部屋干し」をしていると、空気中に水蒸気が増え結露が起こりやすくなります。

「浴室乾燥機」を使用している場合は、しっかり浴室の扉を閉めておくことが肝心です。

水槽や観葉植物も結露の原因になる

水槽や室内にある観葉植物から水が蒸発することが、結露の原因となります。

特に、窓ガラス付近の湿度が上がってしまいますので、できるだけ窓ガラス付近には置かないようにすることをオススメいたいます。

部屋干しでおきる結露の対策方法

部屋干しをしつつ結露対策もしたい!という方にオススの方法を3つご紹介いたします。

エアコンをつける

エアコンの風を当てたり、洗濯物を乾きやすしながら室内の空気を循環させて結露が起こりにくい状態にします。

部屋干し自体が乾きづらいと言われる理由は「空気がうまく循環できていない」からです。なので、エアコンをつけることは乾燥と結露対策にオススメです!

エアコンの運転は『除湿(ドライ)』に設定しておくと、より効率的です。

1時間に1回10分程度は、窓を開ける「換気」をおこなうことで生乾きを防ぐことができます。

除湿器をつかう

外に干すことをしない場合は「除湿器」を購入がオススメです。

除湿器の機能には、空気中の水分を吸い取る以外に「空気清浄」や「除菌」などの機能もあるので、部屋干しすることで起きる雑菌の繁殖や生乾き臭を脱臭をすることができます。

部屋の大きさにあった除湿器のサイズを購入することで、効率的に部屋干しと結露対策をすることができます。

サーキュレーターをつかう

部屋干し中の湿った空気を留めず、サーキュレーターで室内の空気を循環させることで、効率的に部屋干しと結露対策をすることができます。

サーキュレーターの風は洗濯物に直接当たるようにすると、乾きが早くなります。

ですが、部屋の中の空気を入れなければ、水分の多い空気は室内にずっとあることになります。なので、1時間に1回10分程度は窓を開ける「換気」をおこないましょう。

2.ストーブを使っている

石油ストーブやガスストーブは「開放型暖房機器(開放式)」という種類で、燃料が燃える際に水蒸気が発生します。それが結露の原因となってしまいます。

ストーブを点けることで、結露が起こりやすい状況を作っていたんです。

ストーブでおきる結露の対策方法

寒い季節、ストーブを使うのは当たり前のことです。結露が嫌だからと寒さを我慢する必要はありません。

では、ストーブを使いつつ結露を対策する方法をご紹介いたします!

適度に換気をする

石油ストーブやガスストーブの使用方法にもあるように、適度な換気をすることで室内環境を良くすることと結露対策ができます。

換気はしっかりする必要があるため、1時間に1分間窓を全開にして換気をしましょう。

締め切った室内でストーブを使うと、10分程度で二酸化酸素濃度が健康保護の目安を超えてしまうと言われています。あまり25℃以上の設定はせず、長時間使用する場合は必ず換気をおこないましょう。

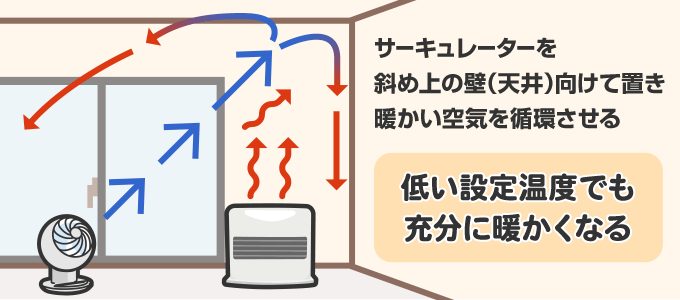

設定温度を低めにする

結露は温度差が大きくなるとより発生しやすくなります。

なので、ストーブを使う際は設定温度を20℃ぐらいにし、サーキュレーターで部屋全体に暖かい空気が回るように工夫をすると、結露が発生しにくく過ごしやすい室内空間を作ることができます。

サーキュレーターは「空気を循環させる」ため、ストーブから出る暖かい空気を壁や天井に送るようなイメージで配置をすると効果的に部屋全体を温かくすることができます。

例えば、ストーブから1m~2m離れた場所に「斜め上の壁(天井)」向けて置くと、暖かい空気が下から上に運ばれ循環させることができます。

冷たい空気は下に溜まりやすく、暖かい空気は上に溜まりやすい性質はあります。なので、上に空気を運ぶことで天井付近に溜まった暖かい空気が動き、20℃程度の低い設定温度でも充分に暖かくすることができます。

冷え性や底冷えでお悩みの方にもオススメの方法です。

👉サーキュレーターを使用していても、1時間に1度回1分間程度は換気をおこなうようにしましょう。

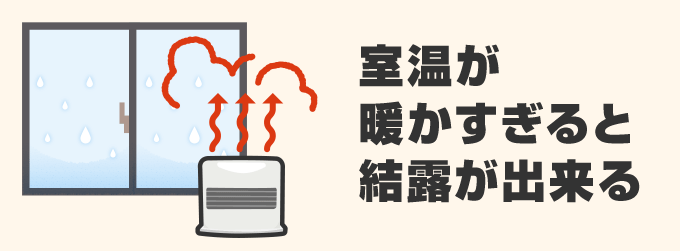

3.設定温度が高い

エアコンを暖房として使っている方の中には「エアコンを使うと空気が乾燥するから加湿器を使っている」という方も多くいらっしゃると思います。

それが原因で結露が発生していると思っているかもしれませんが、直接的な原因は加湿器ではありません!原因は「設定温度」です。

設定温度を高くし室温を少しでも早く暖かくしたいと思ってしまいますが、そのことで結露が発生しやすい「温度差」を作ってしまいます。

加湿器があったとしても、上手に使えば結露が起こりにくく快適な室温の空間を作ることが可能です!

エアコンと加湿器でおきる結露の対策方法

では、エアコンの暖房と加湿器があってもできる結露対策方法をご紹介いたします。

肌や喉の乾燥が気になる方はぜひ実践してみてください。

設定温度を低めにする

結露は温度差が大きくなるとより発生しやすくなります。

エアコンの暖房の設定温度は20℃~22℃が目安です。「そんなんじゃ全然部屋が暖まらない!」思ってしまいますが、エアコンの風向を『下向き』にし暖かい風が床に当たるようにしてみると、室内の空気が循環し快適な室温にすることができます。

エアコンの風は体に直接当たると、肌や髪の毛などの乾燥トラブルを起こしてしまいます。なので、風向きはなるべく、自分がいる位置から40cm~1mほどズラしておくことがオススメです。

サーキュレーターでもっと効率よく部屋を暖かくする方法

エアコンから出ている暖かい風を広範囲に効率的に運ぶ方法として、サーキュレーターを部屋の天井付近の角(隅)に向け空気を循環させる方法があります。暖かい空気を天井や壁にぶつけることで、エアコンの風向きを固定していてもしっかり全体的に暖めることができます。リビングなどの広い部屋にオススメな方法です。

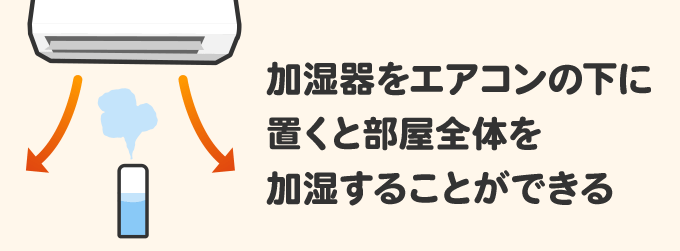

加湿器はエアコンの下に置く

加湿を意識するとついつい自分の近くに置きたくなりますが、ベストな位置は「エアコンの下」です。

エアコンの風に加湿器の蒸気を乗せることで、部屋全体を加湿することができます。加湿器の機能が、設定した温度や湿度になったら止まるタイプであれば加湿しすぎることを防ぐことができます。

体感温度は湿度が10%上がると1℃上がると言われています。なので、エアコンの暖房の設定温度が低くても、暖かく感じることができます。

もっとしっかりとした結露対策!

ここまででご紹介した方法では、結露対策が足りないという方にオススメの方法を2つご紹介いたします。

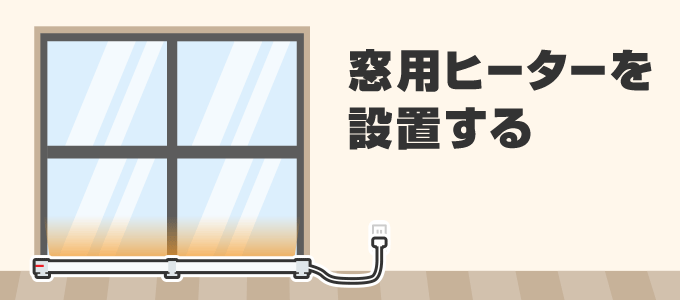

1.窓用ヒーターを設置する

窓用ヒーターは「結露防止ヒーター」とも呼ばれ、結露しやすい場所の温度を一定に保ち温度差を減らすことにより結露を防止することができます。

窓下に設置することで暖房効果も発揮しますので、冬に窓ガラスから伝わってくる冷気が苦手という方にもおすすめです。

窓用ヒーターの注意点

窓用ヒーターは、ファンヒーターなどと同じように使い方に注意しないといけない点がいくつかあります。

小さなお子さんのやけどに注意!

窓用ヒーターの多くは、表面温度が約65℃で触れた瞬間にやけどをする危険性は低いですが、長時間触れていると低温やけどをしてしまう温度です。

カーテンや物が直接触れていても火災を起こす心配は少ないですが、なるべくヒーターの近くに物は置かないようにしましょう。

窓専用として使うこと!

窓用ヒーターはあくまでも結露対策や窓からの冷気を防ぐための暖房器具です。

足元を暖めるために使用するなど、本来とは違う使い方をするのはやめましょう。火災やケガの原因となります。

窓用ヒーターの種類と価格

窓用ヒーターは大きくわけて「伸縮タイプ」と「定尺タイプ」の2種類があります。

伸縮タイプ

窓用ヒーターの本体の長さが調整できる伸縮タイプは、収納がしやすく、様々な窓に合わせることができます。

価格の目安は15,000円~35,000円程度で、家電量販店やネット通販で購入することができます。

デザインや機能が高いものになると価格も高くなります。

■参考商品:森永ウインドーラジエーター(伸縮タイプ)

森永エンジニアリング株式会社:ソラリスライフワールド

定尺タイプ

定尺タイプは、60cm・90cm・150cmなど長さが固定されていて、収納する際も畳んで短くすることはできません。

ですが、価格が伸縮タイプよりは安く目安は15,000円~23,000円ですが、タイマーなどの機能などが搭載されていると値段は高くなります。

こちらも家電量販店やネット通販で購入することができます。

■参考商品:マルチヒーター(定尺タイプ)

株式会社ナカガワ工業:公式ホームページ

■参考商品:森永ウインドーラジエーター(定尺タイプ)

森永エンジニアリング株式会社:ソラリスライフワールド

2.窓ガラスをペアガラス(複層ガラス)に交換する

ガラスで結露を防止する方法です。

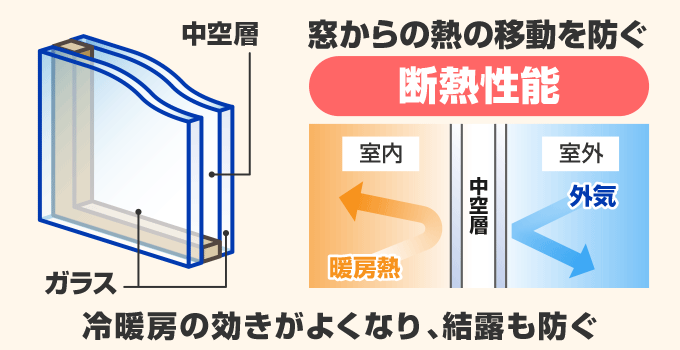

ペアガラス(複層ガラス)は、2枚のガラスの間に特殊なガスを入れたり真空にすることで、ガラスが外気で冷やされても室内側にその冷たさが伝わりにくくなります。そのことで「温度差」が起こらず、結露を防ぐことができます。

ガラスから室内の熱が奪われたり、逆に外の熱さが伝わらないことで、冷暖房の効きがよくなるので節電にもつながるエコなガラスです。

ペアガラス(複層ガラス)の構造

ペアガラスは「断熱性」の高いガラスです。その断熱性は、2枚で『中空層』と呼ばれる空間を作ることで実現します。

1枚のガラスに比べて、室内の熱が逃げにくく、外の寒さも伝わりにくいため、温度差ができにくくなり結露も発生にくくなります。

結露を気にして、温度や湿度を調整することなく快適な室内空間をつくることができるガラスです。

二重サッシ(内窓/二重窓)も効果的!

ペアガラス以外にも断熱交換のあるものとして「二重サッシ」があります。内窓、二重窓とも呼ばれる、窓枠が二重になっている窓です。

元々ある窓の室内側に窓を追加することで、外からの寒さや熱さ以外に音も伝わりにくくなります。北海道などの積雪が多い地域では、二重サッシは基本として設置されていますが、最近では「ペアガラス(複層ガラス)」にリフォームしている家庭もあるようです。

ペアガラス(複層ガラス)のメリットとデメリット

では、ペアガラスに交換することのメリットとデメリットをご紹介いたします。

ペアガラス(複層ガラス)のメリット

メリットは主に2つあります。

1.結露が防止できる

結露が発生する一番の原因は「温度差」です。

その温度差が、ペアガラスの中空層のおかげで起こりにくくなるため、結露を防止することができます!

2.断熱効果で光熱費が抑えられる

ガラスの断熱性が上がることで冷暖房の効きが良くなるため、光熱費を抑えることができます!

ペアガラス(複層ガラス)のデメリット

ペアガラスのデメリットは、主に2つあります。

1.窓枠が結露する可能性がある

ペアガラスでガラス自体の断熱性を上げることはできますが、窓枠やサッシ自体には断熱効果はないため、結露が発生してしまう可能性があります。

窓枠やサッシの多くはアルミ素材で出てきているため、断熱性が低く結露が発生しやすいのです。ですが、耐久性が高く、軽い為全国的に普及しています。

窓枠を「樹脂製」にすることで結露を防止できる!

樹脂は断熱性が高いため、北海道では樹脂サッシが当たり前となっています。アルミとは違い重さがありますが、その分気密性も上がります。

2.費用が比較的高い

ペアガラスの交換費用は、1枚のガラスと比較すると高くなります。

ガラスの値段は、大きさ・厚み・枚数・ガラスの種類などで変動する為リビングにある大きいガラスを交換するとなると、費用は10万円以上になる場合があります。

交換を検討する場合は、複数のガラス業者に見積りを依頼してしっかりと比較することをおすすめいたします。

ペアガラス(複層ガラス)の交換方法

ペアガラスは、通常の1枚ガラスの窓・サッシとは違い厚みがあります。なので、ガラス以外にも窓枠を交換する必要もでてきます。

場合によっては設置ができないこともあります。なので、まずガラス業者に交換してほしい窓を見てもらう必要があります。

ガラス業者はネットで見つかる業者以外にも、家を建てた時の工務店やメーカーで紹介されている業者などさまざまあります。

工事費用やガラス代など、その業者によって料金形態がちがうので見積りを複数の会社からもらっておくと、作業内容や料金の比較をすることができます。

どんな作業をするのかや工事日なども事前に質問しておくと、スムーズにペアガラス交換が可能となります。

賃貸物件の場合のガラス交換

賃貸物件にお住いの場合は、自己判断でペアガラスに交換することはできず、まず管理会社・大家さんに相談する必要があります。

窓枠の構造や契約内容によっては、ペアガラスに交換できないこともあります。

戸建てまたは分譲住宅の場合

戸建てや分譲住宅の場合は、ご自身でペアガラス交換ができる業者を探す必要があります。

分譲マンションの場合、工事の音や業者の出入りが近隣トラブルに発展する可能性もあるので、事前に管理組合に連絡をしておくことをオススメいたします。

もしものためにも、分譲住宅の規約内容を確認しておきましょう。

生活救急車は、ペアガラスの交換やサッシの交換に関してのご相談・ご依頼も承っております。もちろん出張・お見積り無料です!キャンセル料も無料ですので、お気軽にお見積りをご依頼ください。

二重サッシは結露防止に効果絶大!

先ほどご紹介したペアガラスはガラスだけで結露を防止しますが、二重サッシ(内窓・二重窓)はサッシ全体に断熱効果があるので、窓全体の結露防止が可能です!

北海道では当た前の二重サッシ

寒冷地である北海道・東北・北陸では、ペアガラス(複層ガラス)や二重サッシは当たり前に使用されています。

環境省の調べでは、北海道では住宅の窓すべてに使用されいる率が約8割とわかっています。

このデータで、二重サッシやペアガラスは雪国でも断熱性能に優れているとわかります!

出典:環境省ホームページ (http://www.env.go.jp/earth/ondanka/kateico2tokei/2017/result3/detail11/index.html)

二重サッシのメリットとデメリット

では、二重サッシに交換することのメリットとデメリットをご紹介いたします。

二重サッシのメリット

メリットは主に4つあります。

1.結露が防止できる

結露が発生する一番の原因は「温度差」です。

窓が二重にあることで、室内側にあるサッシまで冷気が伝わりにくくなるので、結露を防止することができます!

サッシの枠の素材を「樹脂」にすることで、より断熱性があがります。室内側の枠だけを樹脂製にして、室外側はアルミサッシのままというご家庭もあります。

2.断熱効果で光熱費が抑えられる

窓の断熱性が上がることで冷暖房の効きが良くなるため、光熱費を抑えることができます!

冬は暖かく、夏は涼しく快適な空間を実現できます。

3.防犯性が上がる

空き巣の多くは、ガラスを割って侵入します。なので、サッシや窓が二重になっていると侵入に時間がかかるので犯行諦めるケースが高くなります。二重サッシが抑止力になるということです!

もちろん鍵がしっかり閉まっていないと意味はありません。在宅中でも、玄関と窓の鍵は施錠おくことがとても大事です。

4.防音性が上がる

二重になっていることで、空気の振動が伝わりにくくなります。そのことで、外の音が室内に響きにくく、逆に室内の音も漏れにくくなります。

二重サッシのデメリット

デメリットは主に3つあります。

1.開け閉めの手間が増える

サッシ・窓が二重になるので、鍵も2つになります。

なので、換気をしようとするれば2つの鍵を開けて窓を開けることとなります。手間が倍になるということです。

面倒だからと鍵をしめないでいると、防犯性が下がるのでご注意ください。

2.工事費用が高くなる場合がある

室外側に二重サッシを取り付ける場合は、足場を組んだり外装に工事作業が必要な場合があります。また、二重サッシを取り付けるスペースがない場合も窓枠を増設する必要があり、費用がその分かかってしまいます。

取り付ける場所や条件によって費用が変動するので、必ず複数の業者に見積りをもらい内容と費用を比較して、慎重に検討し依頼をしましょう。

3.圧迫感がある

サッシや窓が二重になることで、外の景色が少し遠く感じ、室内からの見た目の圧迫感が生まれてしまいます。

樹脂製のサッシ枠はカラーバリエーションが豊富なので、内装に合わせたものにするとその圧迫感を減らすことは可能です。業者に頼んで、サンプル品などで完成イメージをしっかり想像してから、二重サッシにすることがオススメです。

二重サッシの交換方法

二重サッシや二重窓は、取り付け工事が必要となります。

場合によっては設置ができない場所もあるので、まずガラス業者に交換してほしいサッシ・窓を見てもらう必要があります。

ガラス業者はネットで見つかる業者以外にも、家を建てた時の工務店やメーカーで紹介されている業者などさまざまあります。

工事費用やガラス代など、その業者によって料金形態がちがうので見積りを複数の会社からもらっておくと、作業内容や料金の比較をすることができます。

どんな作業をするのかや工事日なども事前に質問しておくと、スムーズに二重サッシ工事が可能となります。

賃貸物件の場合の二重サッシ交換

賃貸物件にお住いの場合は、自己判断で二重サッシ(二重窓)に交換することはできません。まず管理会社・大家さんに相談する必要があります。

建物の構造や契約内容によっては、交換できないこともあります。

戸建てまたは分譲住宅の場合

戸建てや分譲住宅の場合は、ご自身で二重サッシ(二重窓)交換ができる業者を探す必要があります。

分譲マンションの場合、工事の音や業者の出入りが近隣トラブルに発展する可能性もあるので、事前に管理組合に連絡をしておくことをオススメいたします。

もしものためにも、分譲住宅の規約内容を確認しておきましょう。

生活救急車は、二重サッシ(二重窓)に関してのご相談・ご依頼も承っております。もちろん出張・お見積り無料です!キャンセル料も無料ですので、お気軽にお見積りをご依頼ください。

窓枠のカビについたお掃除方法

結露が原因でついてしまった、窓枠(サッシ)の黒カビは放置していると窓枠を腐食させてしまう恐れがあります。黒カビ被害が広がる前に、しっかりお掃除をしましょう!

準備するもの

黒カビ掃除は、市販の黒カビ掃除アイテム以外に身近なものでもできます。

まず、準備するものをご紹介いたします。

●塩素系漂白剤(スプレータイプがオススメ)

●スポンジ

●雑巾(3枚以上)

●キッチンペーパー

●ゴム手袋

●マスク

●保護メガネ(ゴーグル等)

掃除の際は必ず換気をしながら!

塩素系漂白剤を使うため、必ず窓やサッシなど2か所を開け換気をしながら、掃除をしてください。体調がすぐれない時は掃除はやめましょう。

掃除の手順

掃除をするためのものが準備出来たら、窓枠(サッシ)のカビ掃除をはじめます。

換気をしながら、おこないましょう。

1.スポンジや雑巾で表面の黒カビを取る

ゴム手ぶくろをつけて、水で濡らしたスポンジや雑巾で窓枠(サッシ)の表面にある黒カビを拭きとりましょう。

2.黒カビにスプレーしキッチンペーパーをかぶる

窓枠(サッシ)にできている黒カビに、塩素系漂白剤を吹きかけます。

その上にキッチンペーパーをのせて、ゴム手袋をつけた指で軽く押さえ浸み込ませます。

ぺらぺらとキッチンペーパーがめくれてしまう場合は、マスキングテープやセロハンテープで端を軽く留めるとよいでしょう。

キッチンペーパーを固定してから、塩素系漂白剤をスプレーする方法もおすすめです。

3.15分放置したあと拭き取る

15分放置することで黒カビをしっかり落とすことができます。

時間が経ったあとはキッチンペーパーを剥がし、汚れを拭き取ります。

一度で黒カビが除去できていない場合は、もう一度塩素系漂白剤を吹きかけ15分放置しましょう。

4.しっかり水拭きをする

水で濡らした雑巾で、塩素系漂白剤を吹きかけた場所をしっかりと拭き取ります。

拭き掃除をしているときに、黒カビがひどい場所や気になる箇所がを見つかった場合は、後日改めて掃除をおこないましょう。

塩素系漂白剤を使用する掃除なので、1日に長時間使用することは避けましょう。

カーテンについたカビの除去方法

結露が原因でカーテンの端に黒カビが広がってしまった時、カーテンを買い替えるほかに「洗濯」でキレイにすることができます!

カーテンに使われている素材の中には、色落ちをしてしまうものもあります。色落ちが心配な場合は、洗濯機を使わず、手洗いや古い歯ブラシを使って少しずつ黒カビを落とすことをオススメいたします。

では、そのカーテンについたカビの除去方法をご紹介いたします。

カーテンの洗濯表示マークを確認!カーテンの布地の種類によっては、洗濯機で洗うと傷んでしまったり、水洗いができないものがあります。まずは、カーテンについている洗濯表示マークが、洗濯機で洗える・手洗いできるマークか確認しましょう。

レースカーテンの多くは、洗濯機では洗えないものが多いのでご注意ください。

よくある洗濯表示

カーテンによくある洗濯表示の意味を解説いたします。

まずは、新しい(2016年12月以降の)洗濯表示で解説いたします。

| 洗濯表示 | 意味 |

| 桶マーク(洗濯機OK) 桶マーク内の温度を限度に、洗濯機が使えます |

| 桶マーク(洗濯機OK) 桶マーク内の温度を限度に、洗濯機で非常に弱く洗濯をする |

| 手洗い(洗濯機NG) 記号の中の温度を限度に、手洗いできます。洗濯機では洗濯できません! |

| ご家庭では洗濯できません! |

| 漂白剤は使用できません! |

| 酸素系漂白剤は使用できます。 塩素系漂白剤の使用ができません! |

| 漂白剤(酸素系もしくは塩素系)が使用できます |

古い(2016年12月以前の)洗濯表示で解説いたします。

| 洗濯表示 | 意味 |

| 洗濯機OK 記号の中の温度を限度に、洗濯機が使えます |

| 洗濯機OK 記号の中の温度を限度に、洗濯機で弱い洗濯をする |

| 記号の中の温度を限度に、手洗いが可能 |

| 洗えません! |

| 塩素系漂白剤が使用できます |

| 塩素系漂白剤の使用ができません! |

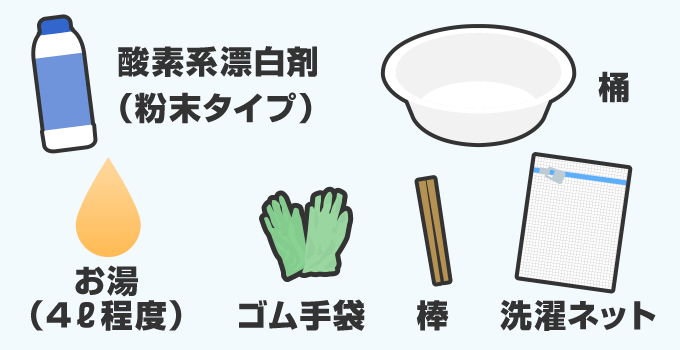

準備するもの

●酸素系漂白剤(粉末タイプ)

●お湯(40℃~60℃):4リットル程度

●桶(桶が準備できない場合は、洗面台や浴槽を使いましょう)

●ゴム手袋

●割りばしなどの金属製ではない棒

●カーテンが入るサイズの洗濯ネット

カーテンの黒カビ除去方法:洗濯の手順

黒カビを除去するためのものが準備出来たら、カーテンをカーテンレールから取り外して、下記の手順で洗濯をおこなってください。

1.カーテンのほこりを取る

カーテンにはほこりや黒カビ以外の汚れがついています。ベランダなどの屋外で、軽くはたくようにほこりを落としましょう。

2.お湯を準備する

お鍋や湯沸かしポッドで40℃~60℃程度のお湯を準備します。お鍋で準備する場合は、鍋の底で小さな泡が出始めが火を止める目安です。小さな泡が出ているときが、お湯の温度が60℃くらいになっている状態です。

量は4リットル程度なので、運ぶ際には充分に注意をしましょう!

浴槽で準備する際は、設定温度を調整してお湯を出しましょう。お湯を出した後にすぐ、いつも使っている温度に戻しましょう!

沸騰したお湯に常温の水道水を混ぜてちょうどいい温度にする方法

沸騰したお湯と常温の水道水を1:1で混ぜると、約50℃~55℃のお湯を作ることができます。

3.お湯に酸素系漂白剤を混ぜる

使用する酸素系漂白剤に書かれている「しみ抜き」「しつこい汚れ」などの使用分量をお湯に溶かします。

お湯を混ぜる際は、ゴム手袋をつけ金属製でない棒で、ゆっくりぐるぐると円を描くように混ぜましょう。

4.カーテンを20分~1時間お湯に漬ける

カーテンを折りたたみ、酸素系漂白剤が混ざっているお湯にゆっくりと沈めます。黒カビで汚れた部分がしっかりと漬かっていることを確認して20分~1時間放置します。

5.カーテンを水ですすぐ

お湯からカーテンを取り出し、水ですすぎます。

このとき、黒カビがしっかりと取れているか確認をしましょう。黒カビが取れていない場合は、また酸素系漂白剤が混ざっているお湯を作り20分ほど漬けてみましょう。こすって落とそうとすると、カーテンの布が傷んでしまいます。

6.カーテンを洗濯ネットに入れて洗濯する

カーテンを折りたたみ洗濯ネットに入れます。この時、きれいに畳んでおくことが大切です。くしゃくしゃにして入れてしまうと洗濯用洗剤に偏りができ、カーテンの生地にも傷みができてしまいます。

洗濯のコースは「脱水」の時間を短く、弱い水流で洗える設定でおこないましょう。『おきゃれ着コース』『ドライコース』『ソフトコース』などがオススメです。

使う洗剤は、デリケートな素材を洗える洗剤を選ぶことでカーテンの傷みを防ぐことができます。柔軟剤もいつも通り使うと、肌触りがよくなり静電気を防ぐことができます。

7.カーテンレールに付けて干す

カーテンを乾かすときは、付いていた場所のカーテンレールに付けて干すのがオススメです。カーテンの重みでシワも伸びるので安心です。

窓を開けて風通しを良くしたり、扇風機やサーキュレーターをカーテンに当てて乾きを早めるのにオススメです。

まとめ

様々な結露対策を紹介しましたが、意外にもちょっとした換気や温度調整、設置場所の変更などで結露は防げたりします。結露は放っておくと不快なカビの発生につながって私たちの暮らしにダメージを与えかねないので、ご自身が行いやすい結露対策をぜひ実施してみてください。

全国の幅広いエリアでガラスのトラブル出張業者が全国の幅広いエリアでガラスのお困りごとやご相談を承っております。

現地でのお見積り・ご相談は一切無料(点検作業を伴う見積もりは有料)です。

緊急のトラブルでも専用の受付窓口で対応しております。

ご予約の際はご都合の良いお時間をお知らせください。

休日・祝日、昼夜問わず受付中です。出張業者を初めてご利用になられる、という場合でも心配ありません。

コールセンターのオペレーターが優しく丁寧にご要望をお聞きいたします。いつ、どの場所で、どのようなご依頼をされたいのか、しっかりと確認いたします。安心して信頼できる業者に任せたい、いますぐ何とかしたい、料金の見積もりを取りたいなどお問い合わせはいつでもお気軽にお電話ください。