トイレつまりの直し方

トイレつまりトラブルの原因

トイレつまりをすぐに自分で解決したいという方は、解消法をご覧ください。

原因(1)-トイレットペーパー

流したトイレットペーパーが逆流してくる、水位がいつもより高かったり低かったりするなどの異常はトイレつまりが原因かもしれません。

慌てて何度も水を流したり、押し込もうと新たにトイレットペーパーを流してみたりして、便器から水を溢れさせたというような経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、実はこの行動こそ、トイレつまりを悪化させる行為だったのです。

トイレつまりの主な原因であり最も多いと考えられているのが、実はトイレットペーパーです。

「トイレットペーパーは水に溶けるのにおかしい!」

と思うかもしれませんが、一度に流す量が多いと紙が団子状になったり、まとまったりしてしまい、通常の水流ではしっかり溶けず、トイレつまりを引き起こすというパターンです。

また、粗悪品のトイレットペーパーは溶けるのに時間がかかることがありますが、こちらも大量に流すのはNG。むしろ一般的なトイレットペーパー以上の注意が必要ともいえます。

というのも、一般的なトイレットペーパーは水解紙と呼ばれる水に溶けやすい素材で作られていますが、粗悪品の場合はそもそも水解紙が使われていないということすらありえるためです。

大量のトイレットペーパーを一度に流さないように気を付けることはもちろんのこと、溶けにくいトイレットペーパーを使う際にはごみ箱を使用するなど、流さないようにする工夫が必要といえるでしょう。

大量に流さないように気を付けることはまだしも、

「本来流せるはずのトイレットペーパーをごみ箱に捨てるなんて…」

と、面倒くさく思ってしまう方もいるのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが、国内産のJIS規格に則ったトイレットペーパーを使用することです。

JIS規格とは日本工業規格ともいい、日本の国家基準の一つ。スーパーやドラッグストアなどに並ぶ一般的なトイレットペーパーはこのJIS規格に則って製造されており、品質などが一定の範囲におさまるよう決められているのです。

そして、その中には水に浸かると100秒以内に溶けるという規格があります。そのため、どんなに安価なトイレットペーパーであっても、JIS規格に則っているならばトイレつまりのリスクが低くトイレに流しても問題ないと考えられるのです。

また、安価なトイレットペーパーの中には海外製のものもありますが、それを購入する際は要注意です。というのも、JIS規格に則っておらず、より溶けにくいということがありえるためです。

トイレつまりを予防するという観点でいえば、使い方に気を付けることはもちろんのこと、JIS規格の確認をすることも考えてみるといいでしょう。

原因(2)-ティッシュペーパー

トイレットペーパーの次に多いといってもいいほど、トイレつまりの原因となっているのが、ティッシュペーパーによるつまりです。同じような柔らかく薄い紙なので一見流せると思いがちですが、ティッシュペーパーとトイレットペーパーは実は別物なのです。

前述したようにトイレットペーパーは水解紙と呼ばれる水に触れることで繊維が分離する性質の紙で製造されているためトイレに流せるのであって、ティッシュペーパーとは使用している紙からして違います。

逆にティッシュペーパーは、水に溶けにくい性質を持たせるための加工もされているほどで、見た目の割にはトイレにつまりやすい紙であるといえるでしょう。

トイレットペーパーがないなどの緊急時には、ついティッシュペーパーを使ってしまうという人もいるでしょうが、やはりトイレつまりを避けるという意味では危険です。やむを得ずトイレでティッシュを使うことがあった際は、トイレに流さずごみ箱にまとめるなどの対応をおすすめします。

原因(3)-流せるシート

ティッシュペーパーやお掃除シートなどのなかには、トイレに流せるタイプの商品があります。それらの商品は流せる分、掃除の手間が少し削減されたり、トイレットペーパーがないときに助かったりとかなり便利です。

しかし、そんな流せる系の商品ですが、実はトイレットペーパーと比較すると水に溶けにくいのです。

そのため、トイレットペーパーと同じ感覚で使っていると、溶けるのに時間がかかってトイレつまりを発生させる原因になってしまいます。一般のティッシュペーパーよりは溶けやすく、トイレットペーパーよりもつまりやすいと考え、使う枚数に気を付けるといいでしょう。

特にお掃除シートなどは、一枚当たりが分厚いためにより注意が必要です。お掃除に使った分をまとめて流すのではなく、一枚~二枚に分けて流していくとトイレをつまらせることは避けられるでしょう。

トイレットペーパーに吹き付けて使用するスプレータイプを使うこともトイレつまりを予防するならばおすすめです。

また、商品によっては注意書きで「一枚ずつ流してください」という記載があるものもあります。しっかりと確認して正しい使い方を心がけるといいでしょう。

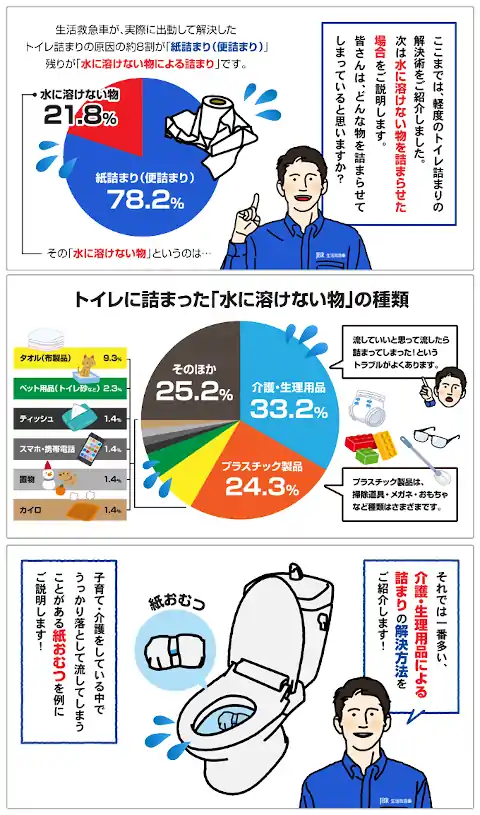

原因(4)-生理用品・おむつ

うっかり流してしまってトイレつまりを起こした…というパターンが多いのがこれらの紙製品たち、

「トイレットペーパーとは違うけど結局は紙だから大丈夫だと思った」「うっかり落としちゃって取り出す気になれなくて…」

と、これらを流した経験のある方は少なからずいるはずです。あるいは落ちたのに気づかずトイレットペーパーと一緒に流してしまい、取り出すに取れだせなくなったという方もいるかもしれません。

ナプキンなどの生理用品をはじめ、オムツやペットのトイレシートの多くは、吸水性を高めるために吸水ポリマーが中に入っています。そのため水で流してもトイレットペーパーのように崩れることはありません。それどころか、膨らんで便器の奥や排水口をふさいでしまうことすらありえます。

そのような性質を持っているため、生理用品やオムツなどの紙製品を流すのはNGです。また、前述したようなお湯で溶かすやり方やラバーカップも通用しないでしょう。

万が一に流してしまうとティッシュペーパー以上の強力さでつまり、便器を取り外すなどの大がかりな作業が必要になるかもしれません。

原因(5)-トイレ砂(ペット用)

「愛犬(愛猫)の糞の処理は自宅のトイレに流して済ませている」

動物好きの中にはそんな方もいるのではないでしょうか。実はその処理は、半分正解で半分間違いです。というのも、下水処理能力などを理由に流すことは禁止し、ごみとしての処理を案内している自治体もあれば、トイレに流すことを推奨する自治体もあるためです。

また、ペットの糞はドライフードなどの影響で、人間のものよりも硬く水に浮きやすい傾向があります。人の便に比べて溶けにくく、排水管を流れにくいというわけです。さらに猫の糞であれば、毛繕いでとれた毛が紛れ込むことでより詰まりやすい性質を持っています。

他にも散歩の際に回収した糞であれば、小石や砂、草などのトイレつまりを起こしかねない異物が付着していることもあるでしょう。

トイレつまりを防ぐためにも、処分する際は柔らかくしてから流す、小石などの不純物を取り除くなどの注意を払うのがベストです。さらに自治体によって禁止されている場合は必ず可燃ごみとして処分するなど、正しい処分方法をとるようにしてください。

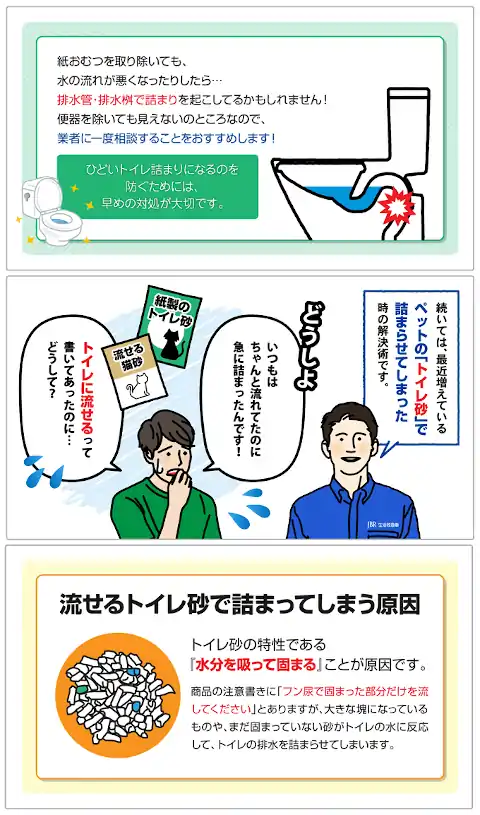

また、猫ちゃんを飼っている家庭のほとんどが使っているトイレ砂もトイレつまりの原因として知られています。トイレに流せないタイプを流してつまらせることはもちろん、流せるタイプであっても大量であればつまることがありえます。素材に合わせた処分方法を選ぶことは当然として、流せるタイプであっても大量に流すことは避けるようにしましょう。

トイレ砂には大きく分けて3つの素材があります。

一つは鉱物系で自然の砂に似た素材で、やや重くトイレに流せないことが多いです。しかし、こういったトイレ砂を好む猫ちゃんは少なくなく、必ず使っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。

次にシリカゲルでできているタイプの砂です。トイレ砂自体が尿を吸い込むほか、消臭性や利便性の高さから愛用している方も少なくないでしょう。しかし、尿を吸い込むという説明の通り、シリカゲルは吸水性の高い素材です。トイレに流せばつまらせることになりかねないので、当然トイレに流せません。また、自治体によっては燃えないゴミでの処分を指示しているところもあります。

3つ目が紙や木材といった自然素材系で、流せるタイプに多いのがこれらを素材としたトイレ砂です。しかし、さまざまな素材を合わせたトイレ砂が多いので、自然素材がメインであれば無条件に流せるというわけではありません。

トイレ砂を流す場合は、パッケージをよく読み、流せることが明記されているのを確認するのが一番でしょう。使っているトイレ砂の素材をしっかりと把握することで、ついうっかりということも避けられます。

流せるトイレ砂は注意書きをしっかりチェック一口に流せるトイレ砂といっても、乾燥して固まっているときには可燃ごみとして処理することが必要であったり、大きい固まりの場合は崩してから流すことが必要であったりと、意外と注意しなければならない点が多いです。

他にも、節水タイプのトイレでは使用できないものなどもあり、トイレに流せるタイプといえども無条件に流せるというわけではないことが分かります。

初めて購入したトイレ砂を使用する際は、しっかりとパッケージの注意書きを確認するようにして、なんとなく使っていたという方も今一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

原因(6)-残飯(食べ残し)・嘔吐物

嘔吐物は排泄物と同じと考えられがちですが、それに比べて未消化な食べ物が多く含まれています。つまり固形物であることが多く、硬い便と同様にとどまりやすく崩れにくいというわけです。

そのうえ油分も多いため水に浮く傾向もあります。一か所に固まるということも少なくなく、大量に流してしまえば便器の内部や排水管にこびりつき、水流を弱めてトイレつまりを引き起こすでしょう。排泄物と嘔吐物は別物なのです。

嘔吐物の処理はビニール袋などに吐き、キッチンペーパーなどに水分を吸わせて捨てるのがベストです。とはいえ、吐きたいときというのは緊急事態。気にしてられないという方も少なくないはずです。どうしてもトイレに吐いてしまうというときには、嘔吐物だけを何度も流すようにすると、排水管内部で固まるリスクを減らせます。

また、同じ理由から食べ残しやカップ麺の残り汁などもトイレに流すのは要注意。固形物である食べ残しはもちろんのこと、水分が多く思える残り汁でさえも、流してしまうと油分や塩分が冷えて固まり、便器の内部や排水管を狭めていってしまいます。

トイレつまりを避けたいならば、嘔吐物と同様にキッチンペーパーなどで水分を吸わせて、ごみとして処分するのがおすすめです。

原因(7)-異物(スマホ・ボールペン・たばこ等)

「ポケットからスマホが落ちたことに気づかず…」

「子供がトイレにいたずらして…」

「掃除に使っていた洗剤のキャップが…」

という風に、うっかりと便器に異物が落ちてしまったことってないでしょうか。その場ですぐ取り出し解決した場合は問題ないですが、落としたものによっては汚いし小さいから大丈夫だと思って流してしまうという人も少なくないはずです。

小物であれば流してしまうと便器には戻ってこないため、その場は「解決した!」と思うかもしれません。しかし、金属やプラスチックなどは当然ながら水に溶けることがないので、奥の方で留まっているというのも少なくないのです。そして、そのままいつも通りにトイレを使って、忘れたころにトイレつまりが発生ということもありえます。

ちなみに、綿棒も意外とトイレへ流してしまっている人が多いものの一つです。トイレットペーパーの代わりにティッシュペーパーを使ったというようなパターンとは違って、いくつもの綿棒を一気に流すということはありませんし、なによりも細いですから、早々詰まることはないと考える方も多いのでしょう。

しかし、綿棒もティッシュペーパーと同様に溶けにくい紙を素材にしているので、トイレをつまらせることは十分ありえます。

便器に何かを落とした場合は取り出す、ティッシュや綿棒はごみ箱を備え付けたり、汚物入れの中に捨てたりすることで、トイレに流す以外の処分方法をとるようにしましょう。

原因(8)-タンクから流れる水の量が少ない

レバーやボタンなど形態は様々ですが、トイレでは「大」「小」と、便に合わせて流す水の量が変えられるようにできています。みなさんはその大小のレバーやボタンをどのように使い分けているでしょうか?

「流れるか不安だからすべて大で流している!」

「便に合わせて使い分ける」

「経済的なことや環境を考えると小が一番」

など、色々な方がいることでしょう。

もし節水や環境への配慮などを理由にすべて小で流しているならば、それはやめるべきかもしれません。というのも、水圧が弱いとトイレットペーパーや排泄物が流しきれず途中で止まってしまうことがあるためです。

便器からはなくなったように見えても、割と近くで留まっているということすら考えられ、トイレつまりが発生してもおかしくない状況を作り出しているかもしれません。

洗浄の際の水量は使用方法に合わせて必要な水量が設計されています。節水や環境への配慮など色々な理由があるとは思いますが、トイレをつまらせないようにするならば、「小」のときは「小洗浄」で、「大」のときは「大洗浄」と、適切な流し方を選ぶようにしましょう。

小の時でも大で流した方がいいこともある!?

「小」の時は「小洗浄」、「大」の時は「大洗浄」で流すようにと伝えたばかりですが、実は「小」のときでも「大洗浄」で流した方がつまらなくなるケースがあります。それはホールドタイプと呼ばれるレバーが使われているトイレでトイレットペーパーを使用した場合です。

ホールドタイプのレバーは、ひねっている間のみ水が流れるタイプのレバーです。小で流してみたらトイレットペーパーまで流れなかったという経験はないでしょうか?それは、そのトイレがホールドタイプのレバーを設置したトイレだったからかもしれません。

ホールドタイプの小洗浄は、尿「のみ」を流すことを想定して水量が設定されています。そのため、一瞬だけ水が流れて止まるだけなのです。

つまり、男性のように小を流すだけであれば「小洗浄」で流しきることができますが、トイレットペーパーを流したいとなると水圧が必要なため、ひねり続けて水を多めに出すか、「大洗浄」を使う必要がでてくるのです。

現在はひねった瞬間に一定量が流れるノンホールドタイプが主流になってきていますが、便器の寿命は長いためか、まだまだホールドタイプが使われているトイレもあります。ホールドタイプのトイレを使うときがあれば注意しておきましょう。

流れる水には大と小で約1リットル以上の差がある

なんとなく大小それぞれの洗浄で流れる水の量は違うと思っていても、具体的な差までは知らないという方がほとんどではないでしょうか。実は一回の洗浄で大と小で流れる水の量には約1リットル以上の差があるとされています。

メーカーや機種の違いのほか、節水タイプなど多種多様なトイレが増えてきているため、すべてのトイレがそうであると断言することはできませんが、大で6リットルほどで、小が5リットルほど、一回の洗浄で流れるのが一般的です。

予想より多いと感じた方もいるのではないでしょうか?しかし、トイレの水の役割を考えてみると意外と納得できるものです。

トイレの水の仕事は、ただ便器から排泄物やトイレットペーパーを流したら終わりではありません。便器内部や排水管内で留まらないように平均10メートルもの距離を流しきるのも役割です。これはトイレの評価基準としても設けられているものでもあります。

節水は経済的にも環境にもやさしい行為です。しかし、トイレつまりが発生してしまえばそのトラブルの解決に苦労することになってしまいます。また、トイレつまりの修理もトイレつまり自体も排水管や便器にも負荷を与えるため、トイレの破損を発生させる恐れがあり、経済的には大ダメージということになりかねません。トイレつまりが発生しない程度の賢い節水を心がけるのがベストといえるでしょう。

適切な洗浄方法を使うことで節水にもなる!

一般的なトイレでは、一回の洗浄で大で6リットルほど、小で5リットルほどの水が使われており、大小のそれぞれで使われる水には1リットル以上の差があります。そのため、「すべて大で流す」のと「便に合わせて大小を使い分けた」のとでは、トータルで大差が生まれてきます。一人暮らしではなく家族と生活している世帯であれば、その差はさらに大きくなることでしょう。

例として一日のトイレ回数を5回(大1回、小4回)とした状態で計算してみましょう。大小それぞれ使い分けていれば26Lで済みますが、すべて大で流していると30Lとなり、4Lの差が生まれます。

一見大した差ではないと思えるかもしれませんが、これはあくまで一日のトイレ回数を5回とした場合です。実際にはトイレの回数が多くなることもありますから、かなりの差がでてくることでしょう。

つまり、洗浄方法を意識するということは節水に繋がるわけです。節水を意識するあまりに小洗浄ばかりを使っていてはトイレつまりが起きる危険性がありますが、すべて大で流すというのも節水という観点では危険です。ただ洗浄方法を考えるという簡単な方法なので、今すぐ試してみるのもいいでしょう。

その9:節水目的でペットボトルをトイレタンクに入れる

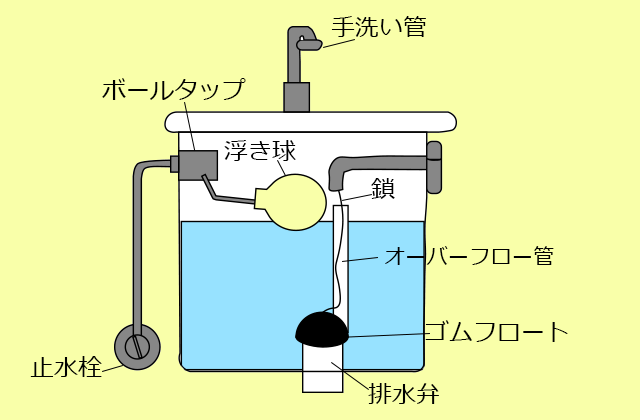

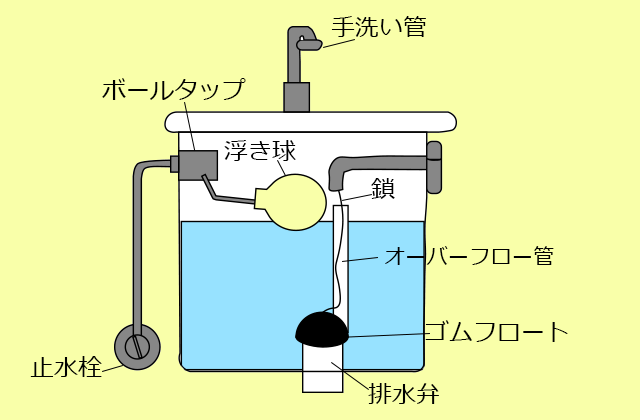

簡単にできるトイレの節水方法として有名なのが、トイレタンク内に水を入れたペットボトルやレンガなどのブロックを入れるという方法ですが、実はこれは危険な節水方法なのです。詳しく説明する前に、まずはタンク内部がどんな構造になっているか確認しておきましょう。

トイレタンクの構図は図のようなものが一般的です。

そして、レバーを回すと鎖で繋がったゴムフロートが持ち上がり、一定量の水が流れます。レバーが元の位置に戻るとゴムフロートが閉まるため、給水された分が溜まっていきます。給水により水位が上がってくると、ボールタップに連動して浮き球が動き、給水を止めます。これにより、タンクの水が溢れないようになっているのです。

ペットボトルを用いた節水方法は、トイレタンクがもつ上記の仕組みを活かしたもので、ペットボトルの体積分の水を減らしながら、本来と同じ水位まで到達できるようになっています。その結果、一回で流れる水量も減るというわけです。

しかし、その8でもお伝えしたように、一度に流れる水の量は排泄物を流しきることを計算して設計されています。そのため、流れる水量が減ってしまうと、途中で排泄物を便器や排水管内部で止まらせることになりかねません。繰り返すうちにトイレつまりを引き起こしてしまうというのもありえない話ではないでしょう。実際にメーカーでもこの節水方法はとらないように呼び掛けられています。

原因(9)-掃除をしていなかったための尿石などの汚れ

トイレつまりは尿でも引き起こされることをご存知でしょうか?厳密には尿石と呼ばれる尿が変性した物質によってトイレつまりを引き起こすことがあります。

尿石はその名前の通り、石のように固く軽くこするだけでは取り除けないことがほとんどです。そして、便器や配管にこびりつき蓄積していくため、水の流れを悪くします。そのため、トイレつまりが起きる恐れがあるのです。

長年使い続けている、めったに掃除しないなどのトイレは尿石が蓄積しているかもしれません。便器に黄色い汚れが付着しているのが見てとれるときは、尿石が蓄積していると考えてもいいでしょう。その際は後述する方法で掃除を行い、尿石の除去を行うことをおすすめします。

また、尿石はトイレつまりを引き起こすだけでなく、アンモニア臭などの悪臭の原因にもなります。トイレの臭いが強くなってきたと感じたときも、尿石が蓄積していないか気にかけてみましょう。常に掃除を心がけておくと尿石自体を予防できます。

トイレつまりの症状

一口にトイレつまりといってもその症状は様々で、症状によってはトイレつまりが原因なのかどうかも分からないということも少なくありません。

トイレットペーパーを流しすぎていたり、異物を落としたりなどの明らかな原因があればすぐ気づけるでしょうが、「普通に使っていてある日いきなり…」というパターンではわからないということもあるでしょう。トイレつまりはある日突然起きるということもあるのです。そのため、すぐにトイレつまりが原因だと気づけるように症状を知っておくことが大切ではないでしょうか。

トイレつまりの症状を紹介していきますので、それを参考に、トイレつまりが発生したときの対応や、トイレつまりを事前に食い止める方法を考えていきましょう。

症状(1)-水の流れがよくない

「トイレの水の流れが良くない」「トイレットペーパーや便が1回で流れて行かない」というケースでは、下記2点が主な原因として考えられます。

①タンク内の水量が少ない

②排水管のつまり

トイレの水を流すときは、タンク内に溜められた水が使用されます。タンク内の水量が少ないとトイレットペーパーや便を流しきることができずトイレつまりにつながってしまうというわけです。

水の流れが良くないと感じた時は、まず最初にタンクの中を確認してみましょう。タンク内の水が水位線を下回っている場合は、取扱説明書を参考に水位調節をしてください。また、節水のためにタンクの中にペットボトルを入れるという方法は有名ですが、この方法も水量不足の原因となります。タンク内に入れたペットボトルや節水用品、異物などは取り除いておきましょう。

タンク内の水量が適切で異物も入っていないのに水の流れが良くないという場合は、排水管のつまりが原因となっている可能性があります。

症状(2)-便器内の水位が上がって溢れそうになる

「流してみたらみるみると水が増えて今にも溢れそう!」

そんなときはトイレつまりが発生しています。これはトイレつまりの典型的な症状であり、遭遇している方も多いのではないでしょうか。

今後このような症状に遭遇したときは、慌てず落ち着いて水位の変化を見守るようにしてみましょう。というのも、完全につまっている場合もあれば、何かで水の通り道が狭まっている程度で済んでいる場合があるなどと、トイレつまりの症状にはレベルがあるためです。

たとえば徐々に水位が下がってくる場合ですと、異物で水の通り道が狭まっていたり、つまっているけれどもわずかに隙間が残っていたりということが考えられます。わずかでも水の流れる隙間があるため、水位が下がってくるのです。

逆に水位が全く変化しないというときは、完全につまっているということになるでしょう。

症状(3)-水位が極端に下がり臭いがする

便器の水位が高くなったり、溢れたりというケースはトイレつまりの典型的な症状ですが、次に紹介するトイレつまりの症状は、逆に水位が下がるというケースです。

それは封水切れ(ふうすいぎれ)と呼ばれる状態で、トイレにつまった異物やトイレットペーパーによって便器内の水が吸い出され、排水管へと移動していくことによって発生します。本来便器にあるべき水が減り、封水切れを引き起こしているというわけです。

ちなみに、これを毛細管現象といい、液体の粘度が低いほど発生しやすくなります。水は粘度の低く、吸い出されやすい液体ですから、毛細管現象も起きやすいのです。

これがトイレつまりによって便器の水位が低くなる仕組みです。「水位が低い」あるいは「便器の水がなくなった!」という時には、トイレつまりの可能性を考えてみましょう。

ちなみに、封水には排水から逆流してくる悪臭を防いだり、便器への汚れの付着を予防したりするほか、害虫が上がってくるなどのトラブルを防ぐ役割があります。そのため、このような症状があると封水が役割を果たせなくなるため、排水管の臭いが逆流してくることもあります。水位が低く、悪臭がするときもトイレつまりを疑うことが必要でしょう。

水位が上がっているときには「溢れる!」と感じてすぐに対処しようとなるものですが、水位が低いだけだとあまり危機感を覚えないという方もいるかもしれません。しかし、封水切れが起きると悪臭がなくならず、トイレが不快な空間になってしまいます。

水位が上がっているときほどの緊急性はないものの、トイレつまりが原因の場合は、いずれ便器から溢れることも考えられます。それを防ぐためには、トイレの異常にいち早く気づくことが必要でしょう。水位の高低がいつもと違うのであれば、便器内で何か起きていないかチェックしてみてください。

ちなみに、一時的な封水切れであれば、使用後に少し経ってから便器に水を足すなどの方法で解決できることもあります。しかし、トイレつまりをはじめとして、なにかが原因となって長期的に封水切れが発生しているという場合は、根本的な解決が必要です。

症状(4)-水を流すと異音がする

流したときのようなジャーといった勢いのある音でもなく、ゴボゴボとくぐもったようないつもと違う音がしているときはトイレつまりが発生しそうなサインです。

そのときは溢れていなくても音がするだけだからと放置していると、本格的につまってしまい、自分で対処しきれない状態まで悪化するかもしれません。

なぜ異音が聞こえるのか説明しますと、トイレットペーパーや排泄物、異物などの流したものによって水の通り道が狭まっているためです。

そして、トイレがこの状態になっていると本来流れるはずの水が、狭まっている部分で一度止められます。そこへ空気がたまっていき、改めて水と一緒に流れたときにゴボゴボと異音がするのです。

この場合、完全につまっているわけではないので、便器の水を溢れさせるほどには至っていません。しかし、これはある意味、トイレつまりの軽度な状態ともいえ、いずれ溢れる恐れがあります。

要はそのまま使い続けられるわけでもないということです。この段階で気づくことができたなら、ある意味幸運といえます。早々に解消するのがベストでしょう。

また、そのまま使い続ければどうなるかということもお伝えしておきます。

トイレを使うということは、トイレットペーパーや排泄物が流されるということです。正常なトイレであれば、それらもなんの問題もなく流れていきますが、「何か」が通り道を狭めていると、そこへ新たに流したものが絡まっていきます。

狭めているものはその場でどんどん大きくなり、通り道を狭めるどころかふさいでしまうということすらありえるでしょう。

ちなみに、このような状態の場合は、使い続けるうちに運よくすべてが流れるというケースもありますが、過信するのは禁物です。当然流れないということもありえますし、つまっているものが溶けるものでなければ、結局流れた先でつまってしまうためです。

これが原因で異音が発生しているときは、解決を心がけ、基本的に放置はしないようにしましょう。

「トイレつまりが発生していると異音が聞こえるようになる」と説明しましたが、つまっている場所によっては、キッチンや洗面所などトイレ以外の場所で異音が聞こえてくることもあります。

そういったときは、トイレで流したものが便器の排水口からさらに奥に行き、排水管や排水枡がつまっているというパターンです。

特にマンションのような形態の住宅の場合、配管をひとまとめにしていることが多いため、原因となった場所はトイレでも、全体に影響でてしまい、家のいろんな場所で異音がするようになります。

トイレを使ったあとなどに「家のあちこちで異音がする…」というときには、こういったトラブルが発生しているということも考慮しましょう。

気にしなくてもいい異音もあります。

トイレつまりが原因で異音が発生すると説明しましたが、「トイレにはなにも問題がないのに異音がする」というケースもあります。そのような場合は、あまり過敏にならなくてもいいでしょう。

どういったことが原因で発生するのか紹介しますと、豪雨が降り続けると起きるケースがあります。

下水管に大量の水が流れ込んだことにより、空気が上に押し上げられ、お風呂やトイレなどの排水口へ逆流していきます。その現象によってゴボゴボという異音が発生しているのです。

このケースでは天候が落ち着くとともに異音も収まっていくため、異常があるかどうかの判断に困るということもないでしょう。

しかし、分かっていつつも不安という方もいるはず。そんなときは、異物をつまらせてないか、トイレットペーパーを流しすぎていないかなどのトイレつまりの原因がないかを考えるとともに、異音がどのくらいの期間で続いているのかというところから判断すると良いでしょう。

目安として一週間以上続いているときには明らかにトラブルが発生しています。また、トイレがつまっていることが原因で異音がするときは、水位が上がるといった症状が出てくることもあります。そちらも判断材料として持っておくといいでしょう。

トイレつまりを解消させる(自己解決?業者に依頼する?)

どんなトイレつまりならば、業者に頼まず個人で解決できるのかを一言で表すと「軽度なもの」ということになります。具体的には汚物やトイレットペーパーというような、本来流れるべきものが流れなかったケースです。

判断基準としては、「少しずつながらも水位が下がっていたり」、「いつもはすっきり流れているのに急に流れなくなったり」ということが挙げられます。この場合、直前に流したトイレットペーパーがつまったというケースが多いでしょう。

また、おもちゃや溶けない紙製品などの異物を流してしまった場合でも、個人で対応できるケースもあります。しかし、流してから時間が経っている、奥の方まで流れたなどの場合は、個人でできる方法では引っ張り出せないこともあるため、状況に合わせて対処法を選ぶようにしましょう。

すぐに水道修理業者に依頼する

トイレつまりを自分で修理する

トイレがつまってしまったとき、できれば自分で修理をしたいと考える方は多いのではないでしょうか?もしも自分で修理をするか水道修理業者に依頼するかで迷ったときは、これから紹介するポイントをチェックしてみてください。

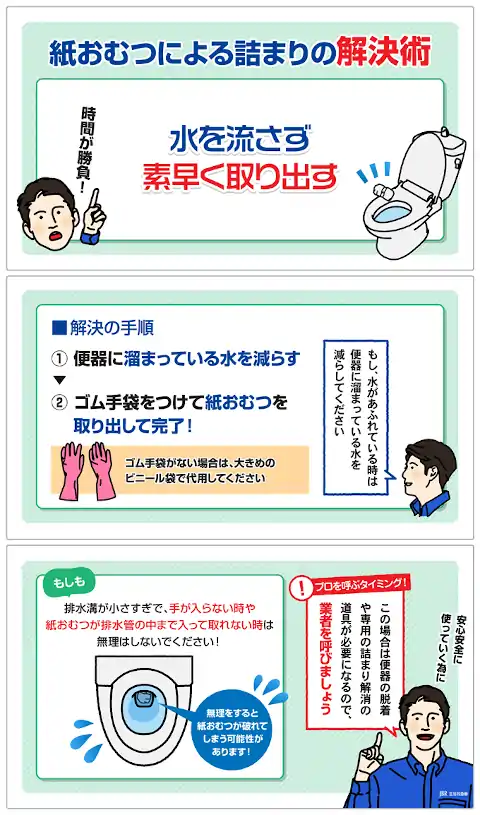

水を流さず素早く取り出す

異物や水に溶けない物をトイレに入れてしまって、まだ便器の排水口にあるのが見える場合は、素早く取り出しましょう。

ですが、排水口が小さく手が入らない時や、引っ張っても取れない時は、無理やり取ろうとせずに業者を呼びましょう。

トイレつまりの原因がトイレットペーパーの場合

トイレつまりの原因がトイレットペーパーの場合は、自分でつまりを解消できる可能性があります。もしもつまりの原因がトイレットペーパー以外の異物である場合は、水道修理業者に依頼したほうが良いでしょう

異物のつまりを無理やり自分で修理をしようとすると、便器や排水管を傷つけてしまったり、異物がさらに奥に移動してつまりが悪化してしまうなんてこともあるので危険です。そもそもつまりの原因が何か分からないというケースもあると思いますが、その場合も業者に依頼して原因調査から対応してもらうことをおすすめします。

水がゆっくりと引いて排水されているケース

トイレの水を流した時に一度溢れそうになるものの、その後ゆっくりと排水されていくというケースがあります。この場合は完全につまっているわけではないので自分で修理をすることも可能です。とはいえ、いつ流れなくなってしまうのか分からない状態ですので早めに対応したほうが良いでしょう。

トイレつまりの自己対処法

ここからは、トイレがつまってしまったときの自己対処法をご紹介します。素人の方でも簡単に試せる方法や、自宅にあるものを使ってすぐに実践できる方法もご紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。

対処(1)-放置すると直る可能性あり

トイレットペーパーには、水に触れると分解する性質を持った水解紙という素材が使われています。そのため、水に浸かり続けることでふやけて小さくなり、水の重みに押されて勝手に流されるということが起こるのです。自然とつまりが解消されていたということに遭遇した場合、このパターンだと考えられます。

また、大便が原因となるトイレつまりも同様です。便は水圧で崩されたり、水分を含むことで柔らかくなったりしますから、水に浸かり続ける内に溶けて小さくなり、トイレつまりが解消されます。

具体的にどのくらいの時間をかけて放置すれば改善するのか?ということについては、残念ながらケースバイケースです。2~3時間ほど放置しているだけでも直ったというケースが多いようですが、症状の重さによっては処置をしなければ直らないことも考えられます。

作業が必要なときの前準備

ゴム手袋をつける

トイレつまりを解消するために作業が必要になった場合、まずゴム手袋と雑巾や新聞紙などの水が飛び散っても大丈夫なようにする準備が必要です。

ゴム手袋をする前に軍手をしておくと、がばがばとした感覚をなくすことができます。

床を保護する

雑巾や新聞紙をトイレの床に敷いておくことであふれた水で床が汚れることを防ぐことができます。

電源プラグを抜く

感電するのを防ぐために、ウォシュレットなどの電源プラグは必ず抜いておきましょう。

作業中に水が飛び散る可能性もありますので、差込口や電源プラグが濡れないようにビニールを被せるなどして保護しておく事をおすすめします。

濡れた手で触ってしまうと感電する恐れがあるので十分注意してください。

止水栓を閉める

水が溢れるトラブルを防ぐために、作業中は止水栓を閉めておきましょう。

止水栓はタンクと給水栓をつなぐ部分にあり、マイナスドライバーを使えば簡単に閉めることができます。

止水栓を閉めておけば、誤ってタンクレバーを回したとしても水が溢れずに済むというわけです。

対処(2)-バケツで水を流す

こちらの方法はとても単純。バケツから水を便器に向かってある程度の勢いをつけて注ぐだけです。トイレの構造上、トイレつまりなどのトラブルがない限りは溢れることもないので、いちいち止水栓を締めるなんて面倒くさいという方にもおすすめです。止水栓を締めない分、いざとなったら普通に流すことができるのも強みでしょう。

ただ弱点としては「大」の場合流しにくいところがありますし、ある程度の水量がなければトイレつまりを引き起こしかねないというところです。また、慣れないうちは周りに残り湯をこぼしてしまう、跳ねさせてしまうという点も気になる人もいるでしょう。

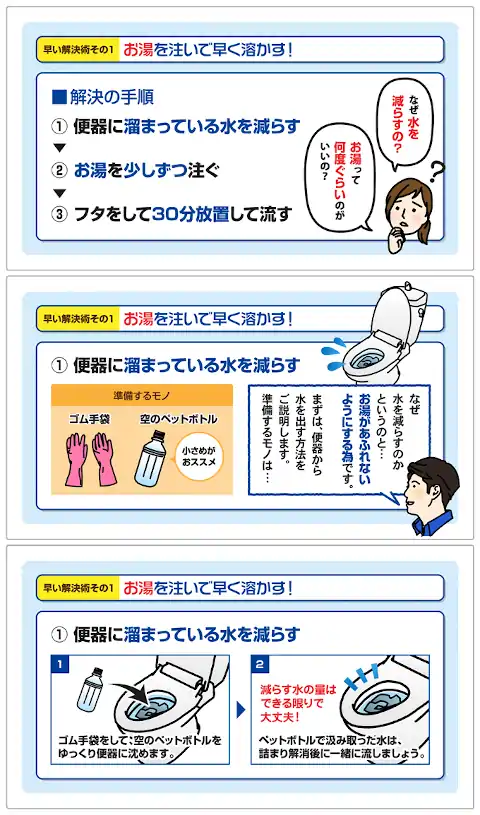

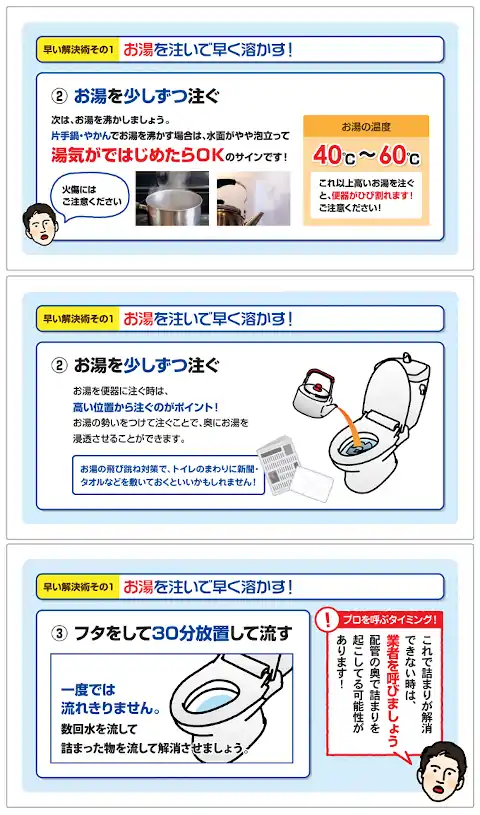

対処(3)-お湯を流す

最も手軽にできるお湯を用いたトイレつまりの解消方法です。

排泄物やトイレットペーパーが溶け残り、新たに流されたものと合わさってトイレつまりを引き起こすというのが、トイレつまりの発生原因として多いものです。このバケツでお湯を流す方法は、そのトイレットペーパーや排泄物によるつまりに有効といえます。原理としては非常に単純で、お湯でつまっているものを柔らかくほぐれやすい状態にしたあと、お湯の力で押し流すというものになります。

そのため、後述するラバーカップのように引っ張り出す力はありません。おもちゃや洗剤のキャップなどの流してはいけない異物がつまっている場合は、この方法は使わないようにしてください。

それでは詳しい手順を紹介していきます。

1. 便器に溜まった水を取り除く

2. バケツで水を流し込む

3. お湯をバケツで流していく

4. 2、3回ほど繰り返し、バケツで水を流してつまりが解消できたかの確認をする

以上が、お湯でできるトイレつまりの解消方法です。ポイントを説明していきますので、実行の前に確認しておきましょう。

1.便器に溜まった水を取り除く

通常のトイレは新たに水を流すことで、便器にある水が押し流されていきます。しかし、トイレつまりが起きている場合は、水が流れることができないために新たに水を流し入れては溢れてしまう危険性があります。

予め灯油ポンプやバケツを使って、できる限り便器内の水を取り除くようにしましょう。

また、便器内に水があることで、バケツで流し込んだお湯が冷えてしまい、お湯の高温でふやかす効果も薄れてしまいます。そういった点からも便器内の水は取り除いて置くほうがいいのです。

2. バケツで水を流し込む

水ではなくあえてお湯を注ぐのは、高温でつまりをふやかして流れやすくするためです。しかし、もしつまりが軽度であれば、勢いをつけて水を流すだけでも直ることがあります。こちらも試してみるといいでしょう。

ポイントは高い位置から排水口に向かってピンポイントに流すことです。レバーから流れる水よりも勢いがでるため、水圧で押し流されてつまりがとれる可能性があります。

しかし、大量に流し入れると逆に水が溜まってしまい溢れる危険性があるでしょう。そこは注意しておきたいポイントです。

3. お湯をバケツで流していく

水でつまりがとれなかったらいよいよお湯の出番です。40~60度くらいのお湯を、水を流し込んだ時と同じように高い位置から流し入れてみましょう。

高温のお湯によってつまっているものがふやけやすくなるだけでなく、流す勢いも加わっているため、より効率的につまりがとれるようになります。また、便器から溢れないように気を付ける点は、水を流し込んだときと変わりません。

お湯を注ぐことでつまっているものがふやけやすくなりますが、お湯を注いですぐ崩れるというわけではありません。そのため、お湯を注いだあとに一時間ほど放置しておくとつまりがとれやすくなるでしょう。

4.つまりがとれたらバケツで水を流してつまりが解消できたかの確認をする

ふやかして流すという工程を繰り返して、つまりが解消されたなと思ったら、いよいよ最終確認です。バケツやペットボトルなどを用いてトイレへゆっくりと水を流しいれてみましょう。

レバーで水を流すのは、チェックが済んでいない段階ではやめておくのが無難といえます。レバーを使うと大量に水が流れるため、まだつまりが取り切れてなかった場合溢れる危険性があるためです。

継ぎ足した分の水が減っていくようであれば、きちんと流れるようになっており、つまりが解消されている証です。しかし、水の量が変わらない場合は、まだつまっていることが考えられます。再びバケツで流してみるか、後述するほかの方法を試してみましょう。

また、道具をそろえるのが大変であったり、これ以上触るのは危険だと判断したりした場合は、業者に頼むのも一つの手といえます。あれこれ試して最終的に業者に依頼するよりも、早い段階で依頼する方が費用も労力も抑えられる可能性があるのです。

こちらの方法では、40~60度のお湯を流し入れるという紹介をしましたが、それ以上の高温の熱湯は使ってはいけません。沸騰しているお湯などはもってのほかです。

便器は陶製の器具ですが、それには衝撃や熱湯などの高温に弱いという短所があります。そのため熱湯を注ぐと、その部分が急激に膨張しひび割れる恐れがあるのです。トイレは熱湯を注がれることを想定されて作られていません。メーカーでも案内されていますので、くれぐれもやらないようにしましょう。

対処(4)-薬品(重曹・クエン酸)を使用する

上記の方法でお湯を流し入れるときに、重曹とクエン酸を合わせて使うことで、多少効果を上げることができます。これらがトイレつまりに働く理由は、重曹はアルカリ性で、酸性であるクエン酸と混ざることで、炭酸ガスを発生させて発泡するという特徴が影響しています。その炭酸ガスと泡が、つまって崩れにくくなっているものを、分解しやすくするという仕組みです。

また、それよりも強力なのが「ピーピースルー」などを代表とした洗浄剤になります。ただ、洗浄剤の多くが医薬用外劇物として指定されており、入手するにあたっての制限が多いです。もちろん、市販されている洗浄剤もあるため、そちらを購入するという手段もありますが、量が多く割高な傾向があるため、安全性や手軽さというところからは外れてしまうでしょう。

重曹とクエン酸は、排水管の日々のお手入れで使われることもあります。こまめに排水管の汚れをとることで、トイレつまりの予防に繋がりますので、習慣として取り入れるのもいいでしょう。

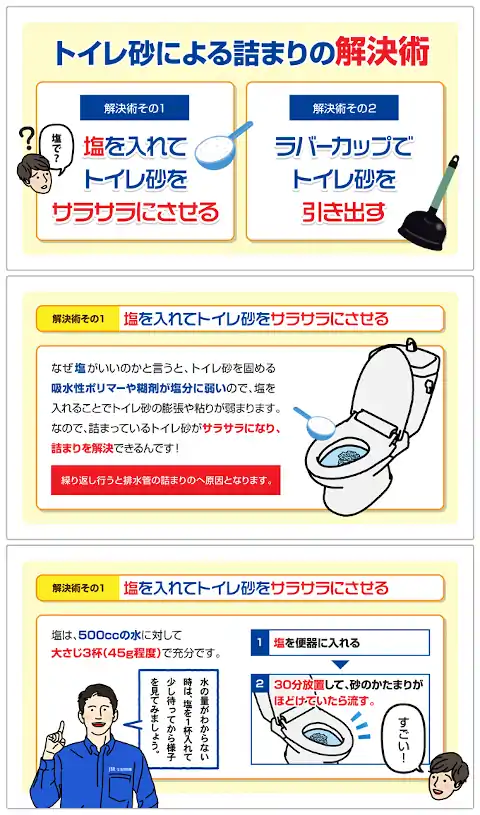

塩を入れてトイレ砂をサラサラにさせる

トイレに流せると書いてあるペットのトイレ砂であっても、大きい固まりの場合は崩してから流すことが必要であったりと、意外と注意しなければならない点が多いです。こういった場合は、塩を1杯(45g)入れて30分放置してみましょう。もし放置してもほぐれていない時は、追加で塩を1杯入れてまた放置してみてください。トイレ砂がほぐれたら、水を流しましょう。

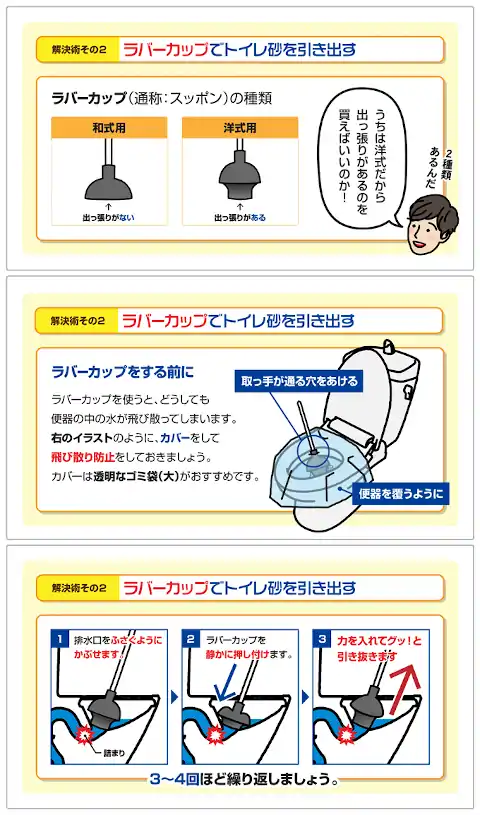

対処(5)-ラバーカップを使用する

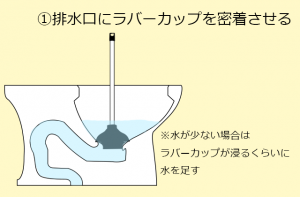

ラバーカップを用いたつまりの取り方は以下の通りです。

1. ラバーカップを排水口に置き、ゴム部分が浸りきるくらいに水を足す

2. 排水口にゴム部分に密着させた状態でゆっくりと押し込む

3. カップが凹んだのが確認したら力を入れて引き抜く

4. つまりの原因を取り除く

5. バケツで水をゆっくりと流しいれる

もし、一回で解消できなかった場合は、もう一度1~5の手順を繰り返すことで直るケースもありますので、あきらめずにトライしてみましょう。

それでは、それぞれの手順を詳しく解説していきます。

1.ラバーカップを排水口に密着させ、ゴム部分が浸りきるくらいに水を足す

ラバーカップのゴム部分が水の外に出ていると、ラバーカップの効果が薄れてしまいます。それはラバーカップが、真空圧力による吸引力を利用して、つまりの原因を引っ張りだす道具だからです。

カップ内部の空気が抜けきり、カップへ水が充満した段階で引き上げると、カップに吸い上げられた水が持ち上げられて、水の逆流が促されます。その結果つまりの原因も引き寄せられて水の通り道ができ、つまりが解消されていくのです。

そのため、ラバーカップを使う際は排水口にカップ部分が密着していなければ、引きあげたときに大して水が逆流せず、つまりの原因が引き寄せられていきません。ラバーカップを効果的に使うためには、カップ部分を排水口に密着させて真空状態を作り出すことを意識しましょう。

また、ラバーカップを排水口に置く際にも、やや斜めな状態から差し込むようなイメージで置き、カップ内の空気を抜けると、より効果的に使える状態を作り出せます。

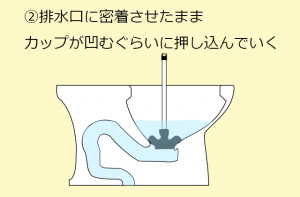

2.排水口にゴム部分を密着させた状態でゆっくりと押し込む

3.カップが凹んだのが確認したら力を入れて引き抜く

2、3についてはまとめて解説していきます。

ラバーカップでつまりが解消する理由が、真空圧力によって「つまりの原因」が引っ張り出されるためというのは前述の通りです。

そして、ラバーカップを使う際にされがちな誤った使い方が、「つまりの原因を押し流す」ためにラバーカップを押し込むということ。確かに押し込む方が力を入れられますし、流すことを目的にしているならば、すぐに解消できそうな気がします。

しかし、一度はつまったものを奥に押し込んでも、またつまったり、事態が悪化したりすると予測できないでしょうか?

つまっていたものが溶けない異物だった場合は押し込んでも当然奥で溶けることはありませんし、トイレットペーパーの場合も固まって大きくなっている場合は、押し込んだだけではほぐれてはいきません。

また、「排水口にぴったりとつける」という使い方をするラバーカップで、つまりを押し込むこと自体が難しいともいえます。

根本的な解決が目的ならば、きちんと引っ張り出すことが重要です。トイレットペーパーのように最終的には流す場合でも、一度は引っ張りだして再度つまらないような状態にしてから流すのがベストでしょう。

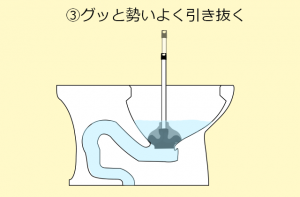

4.つまりの原因を取り除く

ラバーカップを使って、無事つまりの原因を引き出せたら、あとは流すのみ…というわけではありません。いきなり流すのではなく、一度つまった原因となったものを便器の外へ取り出すようにしましょう。取り出したものを置いておくビニール袋やバケツなどを準備しておくとスムーズです。

それでは、どうして詰まっていたものを便器から取り出さなければならないのでしょう?異物ならばともかく、トイレットペーパーがつまっていたなら、「流せばいい」と考える人がいてもおかしくありません。

まず、トイレットペーパーがつまっていた場合であっても、一度は「つまった」ものです。塊のようになっていてほぐれにくくなっていたり、量が多いためにつまったりなど、つまった以上なんらかの理由があるはずです。そのため、流せるものであってもとにかくその状態を解消してから流さなければ、再度つまる恐れがあるでしょう。

トイレットペーパーのような紙類の場合は引っ張り出したことで崩れている可能性もありますが、そもそもがトイレつまりという異常事態であったことを考えて慎重に行動する方が安心です。また、おもちゃなどの溶けない異物がつまっていたのであれば、もともと流すべきではないため、取り出すことが正しい処理の方法といえます。

さらに、便器に引っ張り出されたものだけでは、つまりが取り切れていないという可能性もあるでしょう。いきなり水を流してしまうと、つまりが解消しきれていないために便器から水が溢れてしまうということもありえます。

無事につまりの原因が引っ張り出せたというときには、「つまりが取り切れているかのチェック」と「つまりの原因の正しい処分」を徹底するようにしましょう。

5.バケツで水をゆっくりと流しいれる

つまりが解消されたなと思ったら、お湯を使ったときと同様に最終確認を行います。レバーは使わず、バケツなどの道具で水を流し入れてみましょう。

こちらも注いだ水が減っていき、溢れることがなければ、無事つまりが解消されている証拠です。水位が変化しない場合は、他と同様まだつまっていることが考えられます。さらにラバーカップで引っ張りだすか、他の方法を試したり、業者に頼ったりすることを検討しましょう。

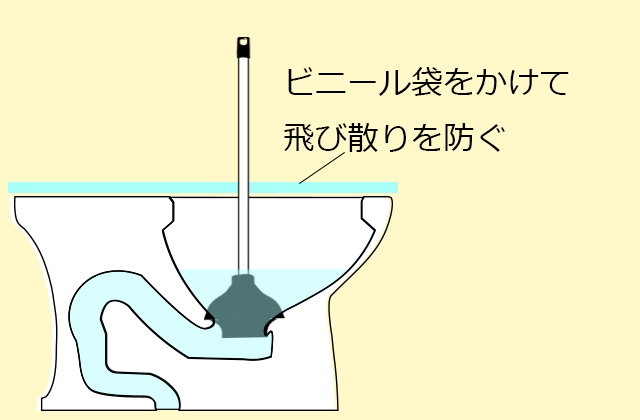

ラバーカップは「押し込んで」、「引っ張る」道具のため、便器に水がたくさんあると、その動作をしたときに汚水がこぼれたり跳ねたりしてしまうかもしれません。

トイレに関わる作業である以上、ある程度汚れることは覚悟していても、汚水を被るようなことは避けたいものです。そんな事態を避けるためにも、汚水の飛び散り対策をしておきましょう。

また、この対策は「お湯の投入」を除いたほとんどの方法で、使うことの対策です。やっておくことで汚れることを避けられるだけでなく、後片付けもぐっと楽になりますので、事前にできる対策として忘れずにやっておきましょう。

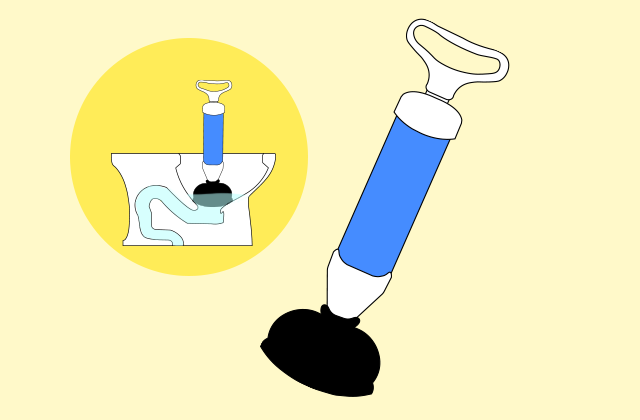

対処(6)-真空式パイプクリーナーを使用する

初心者向けのトイレつまり解消方法の最後は、真空式パイプクリーナーと呼ばれる道具を用いた方法です。

真空式パイプクリーナーとは、ポンプクリーナーや加圧式パイプクリーナーとも呼ばれるもので、ラバーカップと基本的な原理は同じです。ポンプにラバーカップのゴム部分がくっついたような見た目をしています。また、ラバーカップは和式用や洋式用など様々な種類があると紹介しましたが、真空式パイプクリーナーの場合はその多くが、どちらのトイレに対応できるものとなっています。突起を内部に収めれば和式用、突起を引っ張り出すと洋式用と使い分けられるのです。どちらを買えばいいの?と悩むことがありません。

真空式パイプクリーナーは、見た目も原理もラバーカップに近いものですが、ラバーカップとは違って、ポンプを使い圧力をかけます。いわばラバーカップのパワーアップ版というわけです。実際に、ラバーカップでは直らなかったつまりが、真空式パイプクリーナーを使ったら一発でとれたというケースもあります。

基本的な使い方はラバーカップと変わらないため、気軽に使えるというのも嬉しいポイントでしょう。

1. 排水口に真空式パイプクリーナーを押し当てる

2. ゴム部分が浸るきるくらいに水を調整する

3. 真空式パイプクリーナーのハンドルを押し引きする

という手順になります。また、養生して飛び散り対策を行うことや、つまりの原因が出てきたらきちんと取り除くなどのことも忘れずに行いましょう。つまりがとれた際はいきなりレバーで水を流すのではなく、バケツで流してつまりをチェックするという点も同様です。

お手入れ方法はラバーカップと同様に水ですすいで、天日干しがベストといえます。真空式パイプクリーナーもカップ部分の素材はラバーカップと同じゴムであることが多いので、洗剤や漂白剤の使用はゴムを劣化させることにつながりますので避けましょう。

余談ですが、ラバーカップや真空パイプクリーナーは、トイレつまりを解決するだけでなく、洗面台やお風呂、キッチンなどの排水溝のつまりといった、水回り全般のつまりも解決してくれます。

ラバーカップには和式用と洋式用が分かれていることは前述の通りですが、和式用として紹介したラバーカップは、トイレ以外の排水口にも対応しているのです。また、真空式パイプクリーナーの場合は、排水口のサイズに合わせて使用できる小型のカップが付属しているものもあります。場所によって付け替えて使えるというわけです。

そして、ラバーカップも真空式パイプクリーナーも、飛び散り対策や養生をして、カップに合わせた量の水を溜めて、排水口にくっつけ、押して引っ張るのを繰り返すという使い方で、それら全般に対応できます。一つもっているだけで、水回りのつまりに悩むことが減らせるというわけです。

しかし、トイレに使ったものを他の場所に使用するというのは、どんなに洗ったとしてもなかなか気になるところだと思うので、トイレ用と他の場所用と分けると衛生面でも安心ではないでしょうか。

トイレには強力な真空式パイプクリーナーを使用し、他の場所にはより安価に入手できるラバーカップなどを用いるなど、使い分けるのもおすすめです。

対処(7)-ワイヤー式クリーナー(ワイヤーブラシ)を使用する

さて、ここまで情報を確認したら、いよいよ使い方の紹介に入ります。使い方はもちろんのこと、上記のワイヤーブラシの特徴を理解してトイレつまりを解消していきましょう。

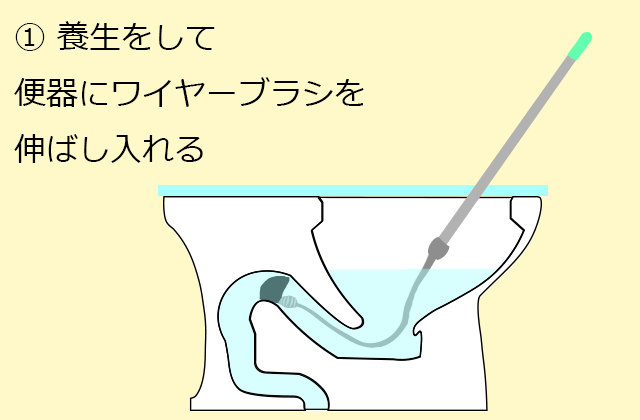

1. 養生をして便器にワイヤーブラシを伸ばし入れる

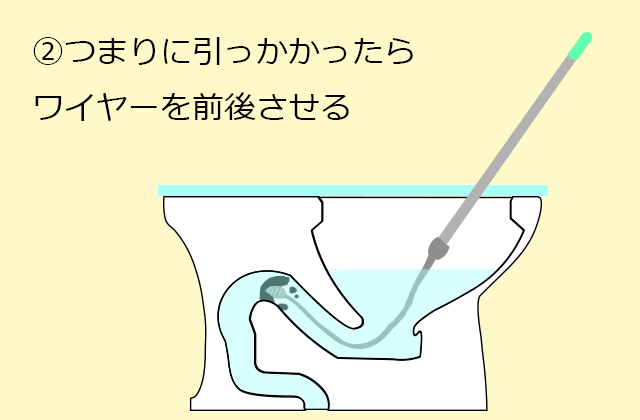

2. つまりに引っかかったらワイヤーを前後させ、崩して押し流すor引っ張り出す

3. つまりがとれたら「小」で水を流してつまりの解消を確認する。

4. ワイヤーを清掃する

作業手順は以上です。それぞれの手順をより詳しく説明していきましょう。

1. 養生をして便器にワイヤーブラシを伸ばし入れる

トイレつまりを取り除く作業で、養生すべきなのは言わずもがなです。とにかく汚水が飛び散ったり、溢れたりして、後片付けで苦労しなくて済むように徹底的に行いましょう。対策のやり方はラバーカップの項目で紹介したのと同じ方法で大丈夫です。

準備が終わったらワイヤーを2mほど出して、トイレの底に向かって伸ばしていきます。ワイヤーブラシの形態によっては、回しながら入れるなど操作が複雑になりますので、購入の際は要注意です。

そして、ワイヤーブラシを伸ばし入れるときにはワイヤーブラシを細かく動かして、トイレつまりの原因を探すことを忘れずに行いましょう。

2.つまりに引っかかったらワイヤーを前後させる

トイレつまりの原因を探しあてたら、それをトイレに負担のないサイズに崩しつつ、押し込んでいきます。

ただ、もしつまっているものが流してはいけないものであったら、押し込むのはNGです。押しこむのではなく、引っ張り出すことを意識してワイヤーブラシをつまりにひっかけていきましょう。

当然、物によっては引っ張り出せないということも考えられますから、むやみやたらにワイヤーブラシを動かして、便器内部や排水管を傷つけるなどのことがないように気を付けてください。

3. 水を流し入れてつまりの解消を確認する。

つまりがとれたと思ったら恒例のチェックの作業です。

バケツなどを用いて水を流し入れ、つまりが解消されているかチェックしましょう。この際、便器から水を減らしておいてから水を流し入れると、うっかり水が溢れるというトラブルも避けられるため、やっておくことをおすすめします。

4.ワイヤーを清掃して片付ける

ワイヤーブラシはその使い方の問題上、ラバーカップや真空式パイプクリーナーと違って、すすぎ洗いではキレイしきれないことが多いです。

汚物などのつまっていたものを削り落とした際に、ワイヤーブラシの窪みへそれらが入り込んでしまうためです。

お手入れ方法としては、使い捨てのスポンジやぼろ布、いらない歯ブラシなどに食器用洗剤をつけてキレイに洗浄します。あとは、よく乾かしてから、湿気のないところに新聞紙やビニール袋などに包んで保存して完了です。

ワイヤーブラシは金属のため、きちんとした後始末ができていなければ、サビだらけになって次には使えなくなっているという危険性もあります。

長く使うためにも、使用後のお手入れとサビ予防を徹底しましょう。また、お手入れ後に防錆剤などを使用して保存しておくというのも有効です。

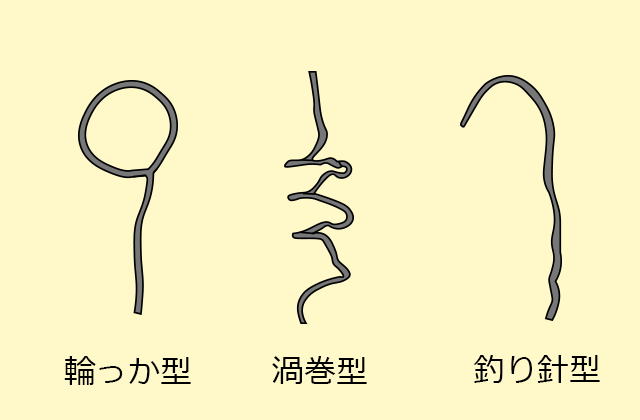

対処(8)-針金ハンガーを代用して使う

「ワイヤーブラシを試してみたいけど今後全く使わなくて無駄になったら嫌だな」と考える人におすすめなのが、針金タイプのハンガーで代用するという方法です。

ハンガーを棒状に伸ばしてから、先端部をつまりの原因に合わせて加工することで、押し込んだり、引っ張ったりとワイヤーブラシと同じように対応できるようになります。

たとえば、トイレットペーパーがつまっている場合は輪っか型に変形させるのがおすすめです。先端を丸くすることで便器や排水管の損傷を避けながら奥まで押し込んでいけます。

次に硬い便がつまっているケースですが、これは渦巻型がおすすめです。ワイヤーブラシと同じ要領でつまったものを崩しつつ押し流していきましょう。

最後は異物を引っ張り出すための形状ですが、これは釣り針型になります。こちらは浅いところであればスマホなどの固形物も取り出せるはずです。しかし、押し込むことを目的にした輪っか型と比較すると、便器や排水管内部を傷つけやすい形状のため、作業には十分気を付ける必要があります。

対処(9)-ビニール袋を代用して使う

ラバーカップやパイプクリーナーなど、トイレつまりを解消するための道具が手元にない場合や、すぐに道具を買いに行けない場合はビニール袋を代用する方法がおすすめです。

ビニール袋であればわざわざ用意しなくても自宅にある可能性が高いですし、新たに買い足す必要がないためどなたでも気軽に試すことができるでしょう。

ビニール袋を用いたつまりの取り方は以下の通りです。

方法1:ビニール袋で手を保護してつまりの原因を直接引き抜く

1.ビニール袋に手を入れて保護する

2.トイレの排水口に手を入れてつまりの原因を直接掴んで取り除く

この方法は目視できる位置につまっている固形物や、手の届く浅い位置にあるつまりを取り除くことができます。

方法2:ラバーカップのように使う

1.ビニール袋に手を入れて、中で拳を作る

2.拳をトイレの排水口に差し込み密着させる

3.ラバーカップと同じ要領で拳の押し引きを繰り返す

ラバーカップの耐用品としてビニール袋を使うときは、排水口に空気が入らないように拳を密着させることを意識すると良いでしょう。真空状態を作って拳を押し引きすることで水圧を変化させ、つまりを押し流すことができるというわけです。

もしも手が小さくて排水口を塞げないというときは違う方法に切り替えましょう。

対処(10)-ペットボトルを代用して使う

ペットボトルはラバーカップが自宅にない場合に代用することができます。

ラバーカップを買いに行く手間やコストも省けますし、夜間のつまりトラブルで店舗が開いていない場合にもおすすめです。

ペットボトルを用いたつまりの取り方は以下の通りです。

1.ペットボトルの蓋を外す

2.ペットボトルの底から3cmの辺りにカッターやハサミを入れ、ぐるりと切り取る

3.ペットボトルの口を親指や手のひらで塞ぎ、切り口部分をトイレの排水口に差し込む

4.ラバーカップと同じ要領で押し引きを繰り返す

ラバーカップの代用品としてペットボトルを使用するときは、便器内の水が跳ね返ってくることがあるので、ゴム手袋で手を保護したりビニールシートで床を保護しておくと良いでしょう。この方法はトイレットペーパーや便など、水に流せるものによる軽度のつまりの解消に効果的です。

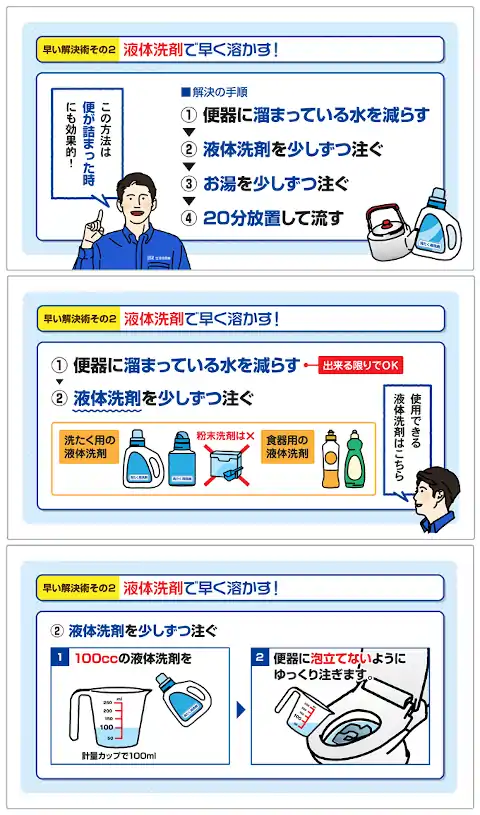

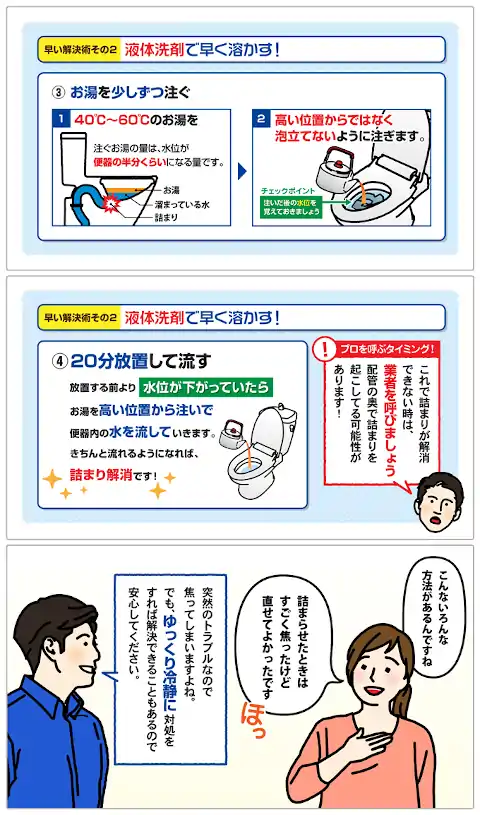

対処(11)-洗剤を使用する

どの家庭にもある食器用洗剤もトイレつまりの解消に役立ちます。

洗剤にはタンパク質を溶かす効果があるため便のつまりを解消するのにおすすめです。

洗剤を用いた、つまりの取り方は以下の通りです。

1.関電を防ぐため便器周辺のコンセントを抜く

2.便器内の水をバケツなどで汲み出す

3.洗剤100mlを便器内に注ぐ

4.45~60℃のぬるま湯を便器の半分くらいまで注ぎ20分置く

5.水位が下がってきたら再度ぬるま湯を注ぐ

6.ぬるま湯がそのまま流れて行くようならレバーを引いて水を流す

もしも水が流れて行かず溜まってしまう場合は、お湯を注ぐのを中断してください。

また、複数の洗剤を混ぜて使用するのは危険ですので絶対にやめましょう。最悪の場合、有毒ガスが発生し命に係わる事故に発展してしまいます。

トイレつまり解消を水道業者に依頼する

ここでご紹介している方法を試してみてもトイレつまりが解消されないという場合は、「排管の劣化」や「水に溶けない固形物のつまり」が原因かもしれません。

これらが原因の場合は自分で修理をすることが難しいため、水道修理業者へ修理を依頼することをおすすめします。もしも自分で無理やりつまりを直そうとすると、つまっているものが更に奥に移動してしまったり、便器や排管を壊してしまうなど事態を悪化させてしまう可能性があるので危険です。

事態が悪化してしまうと修理代がかえって高くついてしまう事もあります。つまりがすぐに直らない場合や、つまりの原因が分からない時は水道修理業者に依頼すると解決がスムーズです。

水道修理業者の選び方

トイレつまりの修理を依頼する際、不安なのが「どの業者に依頼するか」ですよね。初めてのつまりトラブルで、業者の選び方が分からないという方も多いのではないでしょうか。そこでここでは、業者選びで失敗しないためのポイントをご紹介します。

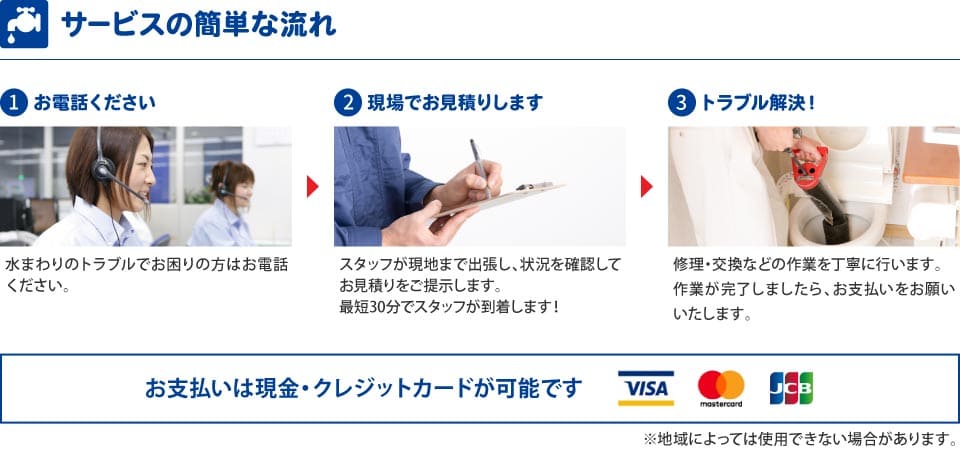

1.対応エリア

まずは自分の住んでいる地域が対応エリア内かどうかを事前に確認しておきましょう。

2.事前見積もり

修理を始める前に明確な見積もりを出してくれる業者を選ぶと良いでしょう。

見積もりなしでいきなり修理を行うと、作業後に思わぬ高額料金を請求される可能性があります。

3.スピード

急なトラブルにもすぐに対応してくれるかどうかチェックしておきましょう。

年中無休・24時間対応の業者であれば土日・祝日・早朝・深夜など突然のトラブルも相談できるので安心です。

4.技術力

技術力の高さは、創業年数や作業実績、専門資格を保有しているかどうかで判断することができます。

また、「水道局指定工事店」かどうかもチェックしておくと良いでしょう。

5.接客

接客マナーがきちんとしているかどうか、対応が丁寧で誠実かどうかも業者選びで重要なポイントです。

作業内容や料金の説明をしないまま、大掛かりな修理を勧めてくるような場合は要注意です。

6.アフターフォロー

修理でつまりが解消されても、時間がたつとまたトラブルが発生してしまうこともあります。

アフターフォローがある業者を選んでおけば、万が一の場合も安心です。アフターフォローがどのような内容かも事前に確認しておくと良いでしょう。

料金の目安

トイレつまりの修理にかかる料金は「基本料金+作業料金+材料費」で決まるケースが多く、基本料金の相場は5000~8000円となっています。

業者によってはこのほかにも、出張料金や見積もり料金、夜間早朝料金、休日料金がかかることがあるため依頼前に確認しておくと安心です。

つまりの程度や状況によっても料金は異なります。例えば、トイレットペーパーや便など軽度の詰まりであれば1万円程度で済む場合が多いですが、便器を取り外さないと解消できないような重度のつまりですと3~5万円程度かかることがあります。

頼んではいけない業者を見分ける確認事項

水道修理業者の中には、お客様の弱みに付け込んで高額請求をする悪徳業者も存在するので注意が必要です。ここでは、悪徳業者を見分けるためのポイントをご紹介します。

1.他社と比較して料金設定が極端に安い

ホームページや広告に極端な低価格を打ち出している業者は、後から出張料や見積料などの名目で高額な追加料金を上乗せしてくる可能性が高いです。もしくは、コストを削減するために本来必要な人件費を削って手抜き工事を行っているというケースもあります。

2.作業前に見積もり・説明をしてくれない

事前に見積もりや作業内容の説明を行わない業者は、工事が終わってから高額請求をしてくる可能性があります。大まかな見積もりしか教えてくれない場合も要注意です。

3.必要のない大掛かりな工事を勧めてくる

追加工事や大掛かりな工事を提案されたときは注意が必要です。「簡単なトイレつまり修理で済むはずがトイレ本体の交換を勧められた」など、作業員に勧められるがまま工事を行ってしまうと、結果的に請求額が高くなってしまいます。追加工事の提案をされたときは、本当に必要な工事かどうかをよく考えてから依頼したほうが良いでしょう。

4.法人名や所在地が明記されていない

ホームページや広告に法人名や会社の所在地が明記されていない場合は悪徳業者である可能性があります。法人名や所在地を明かさないまま営業を行い、トラブルが起きた時は名前を替えて営業を続けるという手口も存在します。電話で問い合わせるときも法人名をハッキリと教えてくれない場合は要注意です。

5.飛び込みで訪問してくる

水道局の作業員を名乗っていきなり訪問してくる業者には依頼しないほうが良いでしょう。不要な工事を行い修理代を請求して、後で連絡が取れなくなってしまう場合もあります。

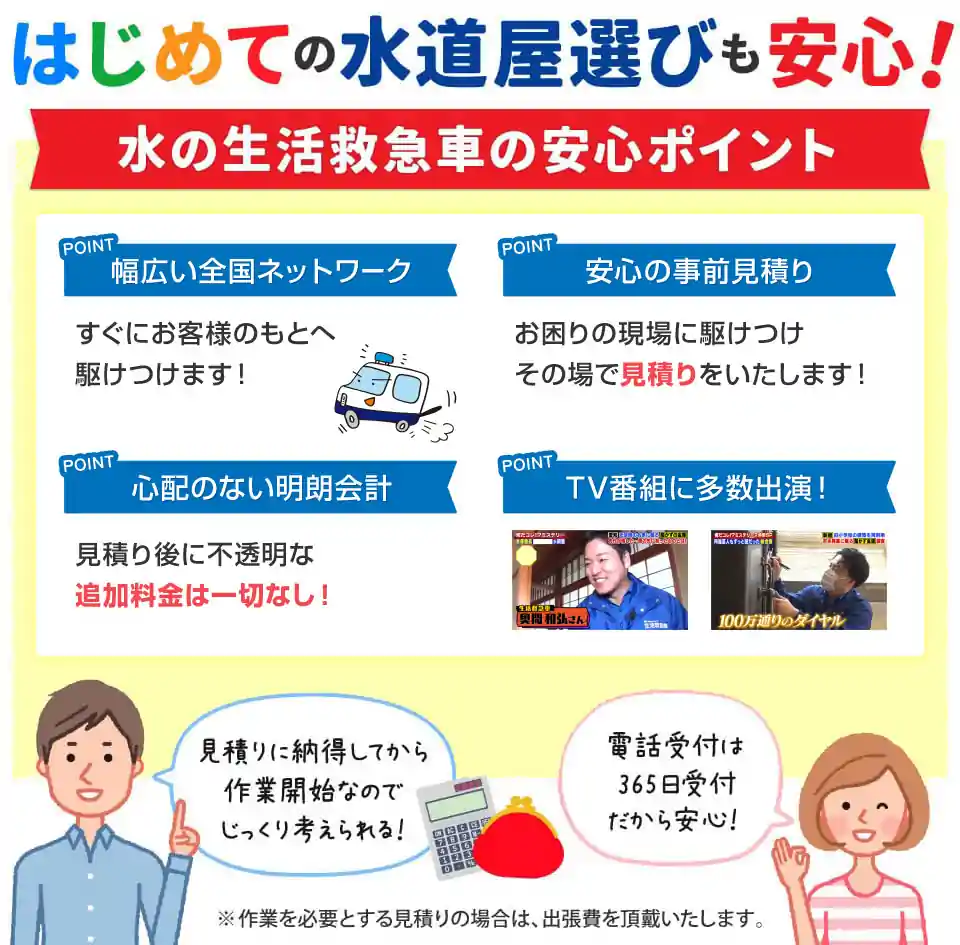

生活救急車の安心ポイント

1.東証プライム市場上場企業

プライム市場への上場基準を満たしており会社の身元が明らかなので安心感が違います。

2.最短30分で駆け付け

全国の幅広いパートナーネットワークでお客様のもとへ最も早く駆け付ける作業員を手配、最短30分で現場に訪問いたします。

3.事前見積もり

すぐにお困りの現場に駆け付けその場で見積もりをいたします。

4.明朗会計

見積後の不透明な追加料金は一切ありません。

5.出張料・見積料・キャンセル料無料

見積もりまでは無料で対応致します。見積後のキャンセル料も発生しませんので、他社との相見積もりにもご利用いただけます。

※便器や部品を取り外すなど作業を必要とする見積もりの場合は、出張料を頂戴いたします。

6.年中無休で電話受付

365日電話受付を行っておりますので突然のトラブルも安心です。

トイレ詰まり解消施工事例

トイレつまりを予防する

トイレつまりの原因はトイレットペーパーや便、異物の詰まりだけでなく、水量不足などのトイレの不具合でも発生するトラブルです。そのため、定期的な点検でトイレの異常に気付いたり、こまめな清掃で汚れを取り除くことが、つまりの予防につながることもあります。

トイレつまりの前兆や、つまりを予防するためのポイント、つまり予防のための掃除の方法などをご紹介していきます。

詰まりの前兆

トイレつまりの症状を知っておくことは、トイレつまりの原因を把握するために重要なことです。そして、トイレつまりの前兆に気づくことができることも、トイレつまりの重症化を防ぐうえで重要なことといえます。この項目ではトイレつまりの前兆を詳しく紹介していきます。

いち早く前兆に気づき、トイレつまりが軽度なタイミングで適切な対処がとれるように、その方法を考えていきましょう。

前兆(1)-音

流したときのようなジャーといった勢いのある音でもなく、ゴボゴボとくぐもったようないつもと違う音がしているときはトイレつまりが発生しそうなサインです。

そのときは溢れていなくても音がするだけだからと放置していると、本格的につまってしまい、自分で対処しきれない状態まで悪化するかもしれません。

なぜ異音が聞こえるのか説明しますと、トイレットペーパーや排泄物、異物などの流したものによって水の通り道が狭まっているためです。

そして、トイレがこの状態になっていると本来流れるはずの水が、狭まっている部分で一度止められます。そこへ空気がたまっていき、改めて水と一緒に流れたときにゴボゴボと異音がするのです。

この場合、完全につまっているわけではないので、便器の水を溢れさせるほどには至っていません。しかし、これはある意味、トイレつまりの軽度な状態ともいえ、いずれ溢れる恐れがあります。

要はそのまま使い続けられるわけでもないということです。この段階で気づくことができたなら、ある意味幸運といえます。早々に解消するのがベストでしょう。

また、そのまま使い続ければどうなるかということもお伝えしておきます。

トイレを使うということは、トイレットペーパーや排泄物が流されるということです。正常なトイレであれば、それらもなんの問題もなく流れていきますが、「何か」が通り道を狭めていると、そこへ新たに流したものが絡まっていきます。

狭めているものはその場でどんどん大きくなり、通り道を狭めるどころかふさいでしまうということすらありえるでしょう。

ちなみに、このような状態の場合は、使い続けるうちに運よくすべてが流れるというケースもありますが、過信するのは禁物です。当然流れないということもありえますし、つまっているものが溶けるものでなければ、結局流れた先でつまってしまうためです。

これが原因で異音が発生しているときは、解決を心がけ、基本的に放置はしないようにしましょう。

前兆(2)-便器内の水位

「流してみたらみるみると水が増えて今にも溢れそう!」

そんなときはトイレつまりが発生しています。これはトイレつまりの典型的な症状であり、遭遇している方も多いのではないでしょうか。

今後このような症状に遭遇したときは、慌てず落ち着いて水位の変化を見守るようにしてみましょう。というのも、完全につまっている場合もあれば、何かで水の通り道が狭まっている程度で済んでいる場合があるなどと、トイレつまりの症状にはレベルがあるためです。

たとえば徐々に水位が下がってくる場合ですと、異物で水の通り道が狭まっていたり、つまっているけれどもわずかに隙間が残っていたりということが考えられます。わずかでも水の流れる隙間があるため、水位が下がってくるのです。

逆に水位が全く変化しないというときは、完全につまっているということになるでしょう。

便器の水位が高くなったり、溢れたりというケースはトイレつまりの典型的な症状ですが、次に紹介するトイレつまりの症状は、逆に水位が下がるというケースです。

それは封水切れ(ふうすいぎれ)と呼ばれる状態で、トイレにつまった異物やトイレットペーパーによって便器内の水が吸い出され、排水管へと移動していくことによって発生します。本来便器にあるべき水が減り、封水切れを引き起こしているというわけです。

ちなみに、これを毛細管現象といい、液体の粘度が低いほど発生しやすくなります。水は粘度の低く、吸い出されやすい液体ですから、毛細管現象も起きやすいのです。

これがトイレつまりによって便器の水位が低くなる仕組みです。「水位が低い」あるいは「便器の水がなくなった!」という時には、トイレつまりの可能性を考えてみましょう。

ちなみに、封水には排水から逆流してくる悪臭を防いだり、便器への汚れの付着を予防したりするほか、害虫が上がってくるなどのトラブルを防ぐ役割があります。そのため、このような症状があると封水が役割を果たせなくなるため、排水管の臭いが逆流してくることもあります。水位が低く、悪臭がするときもトイレつまりを疑うことが必要でしょう。

予防方法(やってはいけないこと)

自分で直すケースでも、専門業者に依頼するケースでも、トイレつまりが無事解消されたらもう安心!…といきたいところですが、今までと同じ使い方を繰り返していれば、再びトイレつまりが発生してしまうかもしれません。

どんな行動がトイレつまりを引き起こすのかを把握しておき、うっかりNGな行動をしていないか気を付けておきましょう。

予防方法(1)-トイレットペーパーを大量に流さない

トイレつまりの主な原因であり最も多いと考えられているのが、実はトイレットペーパーです。

「トイレットペーパーは水に溶けるのにおかしい!」

と思うかもしれませんが、一度に流す量が多いと紙が団子状になったり、まとまったりしてしまい、通常の水流ではしっかり溶けず、トイレつまりを引き起こすというパターンです。

また、粗悪品のトイレットペーパーは溶けるのに時間がかかると前述しましたが、こちらも大量に流すのはNG。むしろ一般的なトイレットペーパー以上の注意が必要ともいえます。

というのも、一般的なトイレットペーパーは水解紙と呼ばれる水に溶けやすい素材で作られていますが、粗悪品の場合はそもそも水解紙が使われていないということすらありえるためです。

大量のトイレットペーパーを一度に流さないように気を付けることはもちろんのこと、溶けにくいトイレットペーパーを使う際にはごみ箱を使用するなど、流さないようにする工夫が必要といえるでしょう。

予防方法(2)-ティッシュペーパーなど溶けにくい紙を流さない

トイレットペーパーの次に多いといってもいいほど、トイレつまりの原因となっているのが、ティッシュペーパーによるつまりです。同じような柔らかく薄い紙なので一見流せると思いがちですが、ティッシュペーパーとトイレットペーパーは実は別物なのです。

前述したようにトイレットペーパーは水解紙と呼ばれる水に触れることで繊維が分離する性質の紙で製造されているためトイレに流せるのであって、ティッシュペーパーとは使用している紙からして違います。

逆にティッシュペーパーは、水に溶けにくい性質を持たせるための加工もされているほどで、見た目の割にはトイレにつまりやすい紙であるといえるでしょう。

トイレットペーパーがないなどの緊急時には、ついティッシュペーパーを使ってしまうという人もいるでしょうが、やはりトイレつまりを避けるという意味では危険です。やむを得ずトイレでティッシュを使うことがあった際は、トイレに流さずごみ箱にまとめるなどの対応をおすすめします。

予防方法(3)-流せるお掃除シートをたくさん流さない

ティッシュペーパーやお掃除シートなどのなかには、トイレに流せるタイプの商品があります。それらの商品は流せる分、掃除の手間が少し削減されたり、トイレットペーパーがないときに助かったりとかなり便利です。

しかし、そんな流せる系の商品ですが、実はトイレットペーパーと比較すると水に溶けにくいのです。

そのため、トイレットペーパーと同じ感覚で使っていると、溶けるのに時間がかかってトイレつまりを発生させる原因になってしまいます。一般のティッシュペーパーよりは溶けやすく、トイレットペーパーよりもつまりやすいと考え、使う枚数に気を付けるといいでしょう。

特にお掃除シートなどは、一枚当たりが分厚いためにより注意が必要です。お掃除に使った分をまとめて流すのではなく、一枚~二枚に分けて流していくとトイレをつまらせることは避けられるでしょう。

トイレットペーパーに吹き付けて使用するスプレータイプを使うこともトイレつまりを予防するならばおすすめです。

また、商品によっては注意書きで「一枚ずつ流してください」という記載があるものもあります。しっかりと確認して正しい使い方を心がけるといいでしょう。

予防方法(4)-ペットの排泄物やトイレ砂を流さない

「愛犬(愛猫)の糞の処理は自宅のトイレに流して済ませている」

動物好きの中にはそんな方もいるのではないでしょうか。実はその処理は、半分正解で半分間違いです。というのも、下水処理能力などを理由に流すことは禁止し、ごみとしての処理を案内している自治体もあれば、トイレに流すことを推奨する自治体もあるためです。

また、ペットの糞はドライフードなどの影響で、人間のものよりも硬く水に浮きやすい傾向があります。人の便に比べて溶けにくく、排水管を流れにくいというわけです。さらに猫の糞であれば、毛繕いでとれた毛が紛れ込むことでより詰まりやすい性質を持っています。

他にも散歩の際に回収した糞であれば、小石や砂、草などのトイレつまりを起こしかねない異物が付着していることもあるでしょう。

トイレつまりを防ぐためにも、処分する際は柔らかくしてから流す、小石などの不純物を取り除くなどの注意を払うのがベストです。さらに自治体によって禁止されている場合は必ず可燃ごみとして処分するなど、正しい処分方法をとるようにしてください。

また、猫ちゃんを飼っている家庭のほとんどが使っているトイレ砂もトイレつまりの原因として知られています。トイレに流せないタイプを流してつまらせることはもちろん、流せるタイプであっても大量であればつまることがありえます。素材に合わせた処分方法を選ぶことは当然として、流せるタイプであっても大量に流すことは避けるようにしましょう。

予防方法(5)-異物を落とさないよう気を付ける

「ポケットからスマホが落ちたことに気づかず…」

「子供がトイレにいたずらして…」

「掃除に使っていた洗剤のキャップが…」

という風に、うっかりと便器に異物が落ちてしまったことってないでしょうか。その場ですぐ取り出し解決した場合は問題ないですが、落としたものによっては汚いし小さいから大丈夫だと思って流してしまうという人も少なくないはずです。

小物であれば流してしまうと便器には戻ってこないため、その場は「解決した!」と思うかもしれません。しかし、金属やプラスチックなどは当然ながら水に溶けることがないので、奥の方で留まっているというのも少なくないのです。そして、そのままいつも通りにトイレを使って、忘れたころにトイレつまりが発生ということもありえます。

ちなみに、綿棒も意外とトイレへ流してしまっている人が多いものの一つです。トイレットペーパーの代わりにティッシュペーパーを使ったというようなパターンとは違って、いくつもの綿棒を一気に流すということはありませんし、なによりも細いですから、早々詰まることはないと考える方も多いのでしょう。

しかし、綿棒もティッシュペーパーと同様に溶けにくい紙を素材にしているので、トイレをつまらせることは十分ありえます。

便器に何かを落とした場合は取り出す、ティッシュや綿棒はごみ箱を備え付けたり、汚物入れの中に捨てたりすることで、トイレに流す以外の処分方法をとるようにしましょう。

予防方法(6)-食べ残しを流さない(嘔吐物も注意)

嘔吐物は排泄物と同じと考えられがちですが、それに比べて未消化な食べ物が多く含まれています。つまり固形物であることが多く、硬い便と同様にとどまりやすく崩れにくいというわけです。

そのうえ油分も多いため水に浮く傾向もあります。一か所に固まるということも少なくなく、大量に流してしまえば便器の内部や排水管にこびりつき、水流を弱めてトイレつまりを引き起こすでしょう。排泄物と嘔吐物は別物なのです。

嘔吐物の処理はビニール袋などに吐き、キッチンペーパーなどに水分を吸わせて捨てるのがベストです。とはいえ、吐きたいときというのは緊急事態。気にしてられないという方も少なくないはずです。どうしてもトイレに吐いてしまうというときには、嘔吐物だけを何度も流すようにすると、排水管内部で固まるリスクを減らせます。

また、同じ理由から食べ残しやカップ麺の残り汁などもトイレに流すのは要注意。固形物である食べ残しはもちろんのこと、水分が多く思える残り汁でさえも、流してしまうと油分や塩分が冷えて固まり、便器の内部や排水管を狭めていってしまいます。

トイレつまりを避けたいならば、嘔吐物と同様にキッチンペーパーなどで水分を吸わせて、ごみとして処分するのがおすすめです。

予防方法(7)-吸水シートを流さない(生理用品・おむつ・ペット用トイレシート等)

うっかり流してしまってトイレつまりを起こした…というパターンが多いのがこれらの紙製品たち、

「トイレットペーパーとは違うけど結局は紙だから大丈夫だと思った」

「うっかり落としちゃって取り出す気になれなくて…」

と、これらを流した経験のある方は少なからずいるはずです。あるいは落ちたのに気づかずトイレットペーパーと一緒に流してしまい、取り出すに取れだせなくなったという方もいるかもしれません。

ナプキンなどの生理用品をはじめ、オムツやペットのトイレシートの多くは、吸水性を高めるために吸水ポリマーが中に入っています。そのため水で流してもトイレットペーパーのように崩れることはありません。それどころか、膨らんで便器の奥や排水管をふさいでしまうことすらありえます。

そのような性質を持っているため、生理用品やオムツなどの紙製品を流すのはNGです。また、お湯で溶かすやり方やラバーカップも通用しないでしょう。

万が一に流してしまうとティッシュペーパー以上の強力さでつまり、便器を取り外すなどの大がかりな作業が必要になるかもしれません。

予防方法(8)-小洗浄で流さない

レバーやボタンなど形態は様々ですが、トイレでは「大」「小」と、便に合わせて流す水の量が変えられるようにできています。みなさんはその大小のレバーやボタンをどのように使い分けているでしょうか?

「流れるか不安だからすべて大で流している!」

「便に合わせて使い分ける」

「経済的なことや環境を考えると小が一番」

など、色々な方がいることでしょう。

もし節水や環境への配慮などを理由にすべて小で流しているならば、それはやめるべきかもしれません。というのも、水圧が弱いとトイレットペーパーや排泄物が流しきれず途中で止まってしまうことがあるためです。

便器からはなくなったように見えても、割と近くで留まっているということすら考えられ、トイレつまりが発生してもおかしくない状況を作り出しているかもしれません。

洗浄の際の水量は使用方法に合わせて必要な水量が設計されています。節水や環境への配慮など色々な理由があるとは思いますが、トイレをつまらせないようにするならば、「小」のときは「小洗浄」で、「大」のときは「大洗浄」と、適切な流し方を選ぶようにしましょう。

予防方法(9)-節水目的でトイレタンクにペットボトルを入れない

簡単にできるトイレの節水方法として有名なのが、トイレタンク内に水を入れたペットボトルやレンガなどのブロックを入れるという方法ですが、実はこれは危険な節水方法なのです。詳しく説明する前に、まずはタンク内部がどんな構造になっているか確認しておきましょう。

トイレタンクの構図は図のようなものが一般的です。

そして、レバーを回すと鎖で繋がったゴムフロートが持ち上がり、一定量の水が流れます。レバーが元の位置に戻るとゴムフロートが閉まるため、給水された分が溜まっていきます。給水により水位が上がってくると、ボールタップに連動して浮き球が動き、給水を止めます。これにより、タンクの水が溢れないようになっているのです。

ペットボトルを用いた節水方法は、トイレタンクがもつ上記の仕組みを活かしたもので、ペットボトルの体積分の水を減らしながら、本来と同じ水位まで到達できるようになっています。その結果、一回で流れる水量も減るというわけです。

トイレつまりを予防しながら節水もする

トイレタンクの中にペットボトルを入れる節水方法は、トイレつまりを引き起こす可能性があるということを上記でご紹介しています。とはいえ、節水はあきらめたくないですよね。そこでここでは、つまりを予防しながらできる節水方法をご紹介します。

正しい節水方法その1:お風呂の残り湯を流すのに使う

一つ目はお風呂の残り湯をバケツなどに組んでおいて、それを流すのに使用するというものです。

タンクに残り湯を入れておく形でもいいですし、バケツから直接便器に流すという方法でも大丈夫です。詳しく説明していきましょう。

タンクにお風呂の残り湯を入れる方法

タンクにお風呂の残り湯を入れて流す場合は、タンクへ給水されないようにする必要があります。そうしなければ、すぐに給水がはじまるため、残り湯をタンクへ入れることができなくなります。手順を箇条書きで紹介しますので、チェックするといいでしょう。

1.止水栓を締めて給水されないようにする

2.水を流して一定量までタンクの水を減らす

3.流すのに必要なだけ残り湯をタンクへ入れる

これで残り湯を使用してトイレを流せるようになります。ただ注意してほしいのが、追加する残り湯を少なくしないことです。追加する残り湯を少なくすると、ペットボトルをタンク内に入れる方法と同様に、排泄物を流しきるだけの水が出なくなってしまいます。トイレつまりを引き起こしかねないので、気を付けておきましょう。

止水栓を締めて一回目の水を流す前にサインペンやテープを使って、初めの水位に印をつけておくと過不足なく残り湯を注げます。また、タンク内の水がいっぱいになれば、便器内へ溢れてくるので、それで判断するという方法もあります。自分に合った判断方法を選ぶといいでしょう。

また、手順の中で「止水栓を締める」というものがありましたので説明しますが、止水栓を締めることで便器に流れる水の量を減らすことはできません。というのも、トイレタンクは一定の水位まで溜まるようにできており、止水栓がきつく締めてあっても、ゆるめてあっても溜まる水の量は変わらないためです。

もちろん一切水が出ないように止水栓を締めておけば、給水されなくなるのでタンクに水が溜まることはありません。ただタンクに水を溜めないということはレバーをひねっても流せなくなるだけです。また、ある程度水を溜めて止水栓を締めるというやり方も、ペットボトルを沈めて水位を上げる方法と変わらないので危険です。

止水栓を締めるのは、トイレつまりなどのトラブルでトイレの修理をすることになったときや、今回のような別の方法で給水するというときだけにしましょう。

バケツから直接流す方法

こちらの方法はとても単純。バケツから残り湯を便器に向かってある程度の勢いをつけて注ぐだけです。トイレの構造上、トイレつまりなどのトラブルがない限りは溢れることもないので、いちいち止水栓を締めるなんて面倒くさいという方にもおすすめです。止水栓を締めない分、いざとなったら普通に流すことができるのも強みでしょう。

ただ弱点としては「大」の場合流しにくいところがありますし、ある程度の水量がなければトイレつまりを引き起こしかねないというところです。また、慣れないうちは周りに残り湯をこぼしてしまう、跳ねさせてしまうという点も気になる人もいるでしょう。

そのためおすすめの方法は小にはバケツを使い、トイレットペーパーを多く使ったときや「大」のときにはきちんと流すというものです。自分でやりやすいのはどの方法か考えるといいでしょう。

正しい節水方法その2:節水型トイレに変更する

その1の方法と比べて費用がかかってしまうものの、長期的にみれば確実な節水になる方法がこちらの「節水型のトイレに変更する」というものです。

「やってはいけない!トイレつまりを引き起こす行動」の「便の種類に関係なく「小洗浄」で流そうとする」では、一般的なトイレは小で約5L、大で約6Lの水を一回の洗浄で使っていると紹介しました。

しかし、現在もメーカーは更なる努力を重ねており、一回に流す量を3.3L、大で3.8L程度に収めているものもあるのです。一般的なトイレと比較すると、2L近く減らしているということになります。もっと古いトイレの場合は、10Lや20Lもの水を洗浄に使う型もあるため、それらを使っている家であれば、変更するだけでさらに大きく節水できるでしょう。

そして、変更しようと考えると、当然トイレ代にリフォーム代と多くの費用がかかってきます。しかし、長期的な水道料金を考えるとどうでしょうか?意外といい方法と感じた方が多いのではないでしょうか。方法の一つとして候補に入れてもいいはずです。

また、「やってはいけない!トイレつまりを引き起こす行動」でも紹介したような、大小それぞれの洗浄をしっかりと使い分けることも、正しい節水方法の一つです。様々な理由から自宅ではできないと考える方もいるかもしれませんが、試せそうだと思うことがあればやってみてはいかがでしょうか。

予防方法(確認と掃除)

トイレつまりは、トイレ本体の不具合により引き起こされるケースもあります。また、汚れの蓄積が原因でつまりにつながる可能性もあるためこまめな点検や清掃が大切です。ここでは、トイレつまりを予防するために確認しておきたいポイントと、つまり未然に防ぐための掃除の仕方をご紹介します。

確認(1)-トイレタンクの水量

タンクレストイレは増加傾向にあるものの、まだまだタンク付きのトイレを使っているという方も多いことでしょう。タンク付きのトイレを使用している場合は、このタンクの水量に要注意です。

タンク内の水量は排泄物やトイレットペーパーを流しきることを計算して設定されています。そのため、足りないということがあれば、きちんと流すことができずにトイレつまりを引き起こします。

トイレの使用後に便器へ流れる水の量が少ない、水圧が弱いなどの異常を感じた際は、トイレタンクの水量をチェックしてみてください。

また、トイレタンクの水量が少なくなる原因としては、手洗い管に水漏れが発生しているほか、タンク内の部品が破損していることにより、トイレタンクが水漏れしたり、適切な給水ができなかったりしていることが挙げられます。

さらに、止水栓を閉めていると、タンクへ流れる水が減ったり、なくなったりします。その場合、使用後に給水ができない、あるいは給水に時間がかかるといったことが起きるのです。タンクの部品や手洗い管などに問題がないにも関わらず、給水が上手くいかないというときには、それを閉めていないかなどを確認するのもいいでしょう。また、トイレつまりの修理や水漏れなどの理由がない限りは、止水栓を閉めないことをおすすめします。

ちなみに、人が使った直後であれば、タンクへの給水が終わっていないため、適切な水量や水圧で流れないということはありえます。その場合は、特にトラブルというわけではないため、給水を待ってから流せば、トイレつまりを引き起こすことはないでしょう。

確認(2)-便器の尿石

尿石が便器内や排管内に蓄積すると、トイレつまりの原因になってしまうことがあります。付着した尿石を長い間そのままにしていると固くなって除去が難しくなるため、そうなる前にこまめに清掃を行うようにしましょう。トイレに黄色または茶色っぽい汚れがこびりついている場合は、それが尿石ですので早めに掃除をする事をおすすめします。

確認(4)-排水管の掃除

トイレつまりを防ぐためには排水管や便器内をこまめに掃除をすることが大切です。トイレの汚れにはいくつか種類があり、尿石による汚れの場合は酸性の洗剤を使うと効率よく除去することができます。

カビや黒ずみによる汚れの場合は、雑菌が原因と考えられますので塩素系の洗剤を使用すると良いでしょう。もしも、いままで洗剤の種類を気にせず掃除をしていたのであれば、落としきれない汚れが排水管や便器内の見えない部分に蓄積している可能性があります。

汚れの原因に合わせた洗剤を使用して正しく掃除を行うことでつまりの予防になりますので、まずはどんな汚れなのかチェックしてみましょう。詳しい掃除の仕方については下記でご紹介していきます。

尿石掃除(1)トイレ用洗剤を使う

尿石の掃除には「サンポール」などの酸性トイレ用洗剤を使用した方法がおすすめです。尿石はアルカリ性の汚れのため、酸性の洗剤を振りかけるだけでもすっきりと落ちるケースがあります。詳しい掃除方法を紹介していきましょう。

1. トイレの水を抜く、乾いた状態にする

2. 尿石で汚れている部分へ洗剤をかける

3. 硬めのトイレ用スポンジを使用して擦り落とす

特に一つ目は重要で、水で洗剤が薄まってしまうとその効果も弱まってしまいます。灯油用ポンプなどを用いて、バケツに移すとスムーズに便器の水をなくすことができます。

尿石掃除(2)尿石除去剤を使う

酸性のトイレ用洗剤を使用しても除去できないというときには、尿石除去剤といった本格的な薬剤の出番です。尿石除去剤は塩酸などを主成分とした酸性の強い洗剤で、アルカリ性である尿石に対して高い効果を発揮します。

そして、その多くが医薬用外劇物として指定されており、清掃業者などのプロにしか購入できないほか、購入時には手続きが必要であったり、取り扱いに注意が必要であったりします。

しかし、最近では薬品の配合を変えることで、一般的なトイレクリーナーと同様にホームセンターや量販店で手軽に購入が可能なものが登場しているのです。

上記のように一般的なトイレクリーナーと同様に購入できるものであっても、尿石除去剤である以上、効果は強力であり使用の際には危険が伴います。必ずゴム手袋や保護メガネ、服装などに気を付け、皮膚、目や口といった粘膜につかないように注意しましょう。

それでは尿素除去剤を使った掃除方法を紹介していきます。

1. 尿石などの汚れが気になる部分へ塗布する

2. 一定時間置いて薬剤を反応させる、もしくはトイレブラシを使用して擦る

3. 十分に薬剤と汚れを流す

基本的な掃除方法は上記になります。しかし、尿石除去剤はメーカーや製品によって使い方が変わってきます。必ず使い方を確認してから掃除を行うようにしましょう。

また、なかなか落とせない尿石の場合、酸性の洗剤を使用したときと同様にトイレットペーパーを汚れのある場所へ貼りつけ、そこへ尿石除去剤を塗布して、一定時間放置して反応させるという使い方もできます。

とはいえ、こちらもできる尿石除去剤とそうでないものがあるため、購入の時点でよく確認するようにしましょう。

尿石掃除(3)クエン酸を使う

尿石除去剤のような強力なものはもちろん、トイレ用洗剤のような強力なものは使いたくないという方は、クエン酸を使用して掃除してみるといいでしょう

少量の水と混ぜてペースト状にして塗布するほか、スプレー容器に水と混ぜてクエン酸スプレーとして汚れへ塗布するなどの使い方ができます。

クエン酸は汎用性のある天然の洗剤で、アルカリ性の幅広い汚れを落とせるという魅力があります。しかし、やはりそれを目的として配合されている洗剤などとは違って、効果が落ちてしまうという弱点も考えられます。

クエン酸では落とせず、洗剤の類を使いたくないという場合は、清掃業者などのプロに依頼してみるのも良いでしょう。

尿石の変性する前は尿であり、本来は簡単な拭き掃除などで取り除けるものです。そのため、小さな汚れでも気づいたらすぐ掃除したり、毎日・毎週などの頻繁な掃除をしたりするだけでも、尿石の蓄積は抑えられます。

そして、日ごろから尿石を蓄積させないようにすることで、トイレつまりの要因を一つなくせるのです。小まめな掃除でトイレつまりと尿石の蓄積を防ぎましょう。

排水管掃除(1)-専用の薬剤を使う

トイレの排管掃除でまずおすすめしたいのが専用の薬剤を用いるという方法です。きちんとトイレ用に薬剤の配合が考えられたものを使用すれば、汚れがとりきれないという恐れもありません。

また、こういった専用の薬剤は、尿石除去剤と同様に医薬用外劇物として指定されることも多いですが、業務用として常用されてきたものの配合を変更して一般家庭でも使用できるように変えたものがあるため、購入できないということもありません。

とはいえ、使用方法はパッケージなどに書かれていることをしっかりと守り、換気なども徹底して行うようにしましょう。誤った使い方をすれば、トイレだけでなく自身の体にもよくありません。

排水管掃除(2)-重曹とクエン酸を使う

重曹とクエン酸を混ぜる方法でも排管の掃除をすることができます。トイレットペーパーや便といった水に溶けやすい汚れを取り除く際に有効です。

専用の薬剤は確実な効果が得られますが、その分濃度が高く、使用の際には注意が必要といえます。そういった点が不安かつ、目的が定期的な排管掃除であれば、こちらの方法で済ませるのもいいでしょう。

1. 便器に溜まっている水を取り除いておく

2. 便器から重曹を排管に向かってふりかけ、お酢やクエン酸を入れる

3. ぬるま湯をかけて時間を置き、発泡が落ち着いたら流す

の3ステップでOK。高い洗浄力で排管内の汚れを浮かしとってくれます。

掃除を業者に依頼する

高圧洗浄機でも排管の掃除が行えます。高圧洗浄機の扱いに自信がある方は試してみても良いですが、排水管は便器を取り外さない限り見えない場所にあり、そのさらに奥ともなればどんな状況かを確認する術はありません。そのため排水管を傷めるリスクがあります。徹底的に安全に徹底的に掃除をしたいならば、専門業者のようなプロに依頼するのが無難です。

また、長い間掃除してこなかったという人の場合は、定期的な掃除の前にこびりついた汚れを徹底的に落としたいと考える方もいることでしょう。そういった場合もプロに依頼して掃除してもらう方法がおすすめです。

高圧洗浄機のほか、医薬用外劇物として指定されている家庭では使いにくい洗浄剤も使ってもらえるため、確実に汚れを落としてくれます。専門的な知識で対応してもらえるため、安全面に配慮して作業してくれるところもおすすめのポイントといえるでしょう。

確認(5)-トイレットペーパーを変えてみる

トイレットペーパーには一枚タイプのシングルをはじめ、二枚タイプのダブル、三枚タイプのトリプルと様々なタイプがあります。そして、ダブルやトリプルなどの紙が複数枚重なってできているトイレットペーパーは、シングルタイプと比較すると一度に流すトイレットペーパーの量が当然ながら多くなります。

ダブルやトリプルを使っている家庭で、トイレットペーパーのつまりが頻発しているならば、一度に使用している紙の量が多いと考えられるでしょう。シングルタイプに切り替えて、流す量を減らすことでトイレつまりの発生を減らせるかもしれません。

確認(6)-節水型トイレへの交換を検討する

節水型トイレは、従来のものよりも洗浄に使う水を減らしており環境と家計に優しいトイレと呼ばれています。

しかし、節水型トイレを見ていて、少ない水でつまらないのかなと考えたことがある人もいるのではないでしょうか?

実は節水型トイレはただ洗浄に使う水を減らしただけではなく、洗浄力を高めて少ない水でも排泄物が流しきれるような工夫がされているのです。そのため、適切な使い方がされていれば従来のトイレよりもつまりにくくなっています。

どんな工夫がされているのか例を挙げますと、洗浄の方式を洗浄力が高まるようにしていたり、便器の表面を従来のものから更にツルツルにして流れやすくしたりといった内容です。

もしも現在お使いのトイレがつまりを繰り返して困っているというのであれば、洗浄力が高くつまりにくい節水型トイレへの交換も検討してみると良いかもしれません。

トイレつまりの施工事例と料金

📄 トイレつまりのトラブルで千葉県船橋市の30代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月6日 午後

- 作業完了日:2022年07月07日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):107,800円

- 作業担当パートナー店:合同会社FUJINATION

📄 トイレつまりのトラブルで神奈川県川崎市多摩区の50代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月6日 朝

- 作業完了日:2022年07月06日 午前

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):50,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリーンライフ

📄 トイレつまりのトラブルで愛媛県松山市の70代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月5日 午後

- 作業完了日:2022年07月05日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):30,800円

- 作業担当パートナー店:便利屋レクス

📄 トイレつまりのトラブルで千葉県松戸市の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月5日 午前

- 作業完了日:2022年07月05日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):143,000円

- 作業担当パートナー店:合同会社FUJINATION

📄 トイレつまりのトラブルで愛知県田原市の30代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月5日 深夜

- 作業完了日:2022年07月05日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):30,800円

- 作業担当パートナー店:こみぞ水道

📄 トイレつまりのトラブルで広島県広島市安佐北区の70代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月5日 朝

- 作業完了日:2022年07月05日 午後

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):107,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで神奈川県横浜市緑区の30代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 お昼頃

- 作業完了日:2022年07月04日 午後

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):22,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社タナット

📄 トイレつまりのトラブルで神奈川県厚木市の40代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 お昼頃

- 作業完了日:2022年07月04日 午後

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):60,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社プログレス

📄 トイレつまりのトラブルで大阪府大阪市住之江区の60代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 お昼頃

- 作業完了日:2022年07月04日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):22,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリーンライフ

📄 トイレつまりのトラブルで北海道勇払郡厚真町の40代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 午後

- 作業完了日:2022年07月04日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):44,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリアリンク

📄 トイレつまりのトラブルで神奈川県鎌倉市の30代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 深夜

- 作業完了日:2022年07月04日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):41,800円

- 作業担当パートナー店:NT住設

📄 トイレつまりのトラブルで岐阜県大垣市の50代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 朝

- 作業完了日:2022年07月04日 午前

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):52,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリーンライフ

📄 トイレつまりのトラブルで千葉県木更津市の50代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 夕方

- 作業完了日:2022年07月04日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):44,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで山形県飽海郡遊佐町の40代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日

- 作業完了日:2022年07月04日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):22,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで埼玉県草加市の60代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月4日 0

- 作業完了日:2022年07月04日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで愛知県安城市の60代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月3日 午前

- 作業完了日:2022年07月03日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):66,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリーンライフ

📄 トイレつまりのトラブルで北海道札幌市北区の40代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月3日 午前

- 作業完了日:2022年07月03日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):55,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで大阪府堺市堺区の50代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月3日 夕方

- 作業完了日:2022年07月03日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):22,000円

- 作業担当パートナー店:ReLife

📄 トイレつまりのトラブルで宮城県仙台市青葉区の60代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月3日

- 作業完了日:2022年07月03日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):19,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社プログレス

📄 トイレつまりのトラブルで岡山県岡山市東区の60代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月2日 午後

- 作業完了日:2022年07月03日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):160,000円(内、部品/部材代:223,850円※値引前)

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで福井県鯖江市の30代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月2日 午前

- 作業完了日:2022年07月02日 午前

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:キーセンター新谷林商事(水)

📄 トイレつまりのトラブルで福岡県福岡市東区の60代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月2日 深夜

- 作業完了日:2022年07月03日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):88,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで千葉県千葉市花見川区の70代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月1日 午前

- 作業完了日:2022年07月01日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):77,000円

- 作業担当パートナー店:合同会社FUJINATION

📄 トイレつまりのトラブルで埼玉県富士見市の50代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月1日 午前

- 作業完了日:2022年07月01日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):44,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社アクアライン

📄 トイレつまりのトラブルで大阪府大阪市東淀川区の30代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月1日 深夜

- 作業完了日:2022年07月01日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):51,000円

- 作業担当パートナー店:アクアサポート

📄 トイレつまりのトラブルで東京都墨田区の50代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年7月1日 夕方

- 作業完了日:2022年07月01日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:合同会社FUJINATION

📄 トイレつまりのトラブルで神奈川県横浜市中区の60代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月29日 午後

- 作業完了日:2022年06月30日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社タナット

📄 トイレつまりのトラブルで愛知県名古屋市西区の70代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月29日 午後

- 作業完了日:2022年06月29日 夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):175,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社Good performance

📄 トイレつまりのトラブルで東京都新宿区の70代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月29日 午後

- 作業完了日:2022年06月29日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:六郷ビルサービス

📄 トイレつまりのトラブルで神奈川県鎌倉市の70代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月29日 午前

- 作業完了日:2022年06月29日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):30,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社プログレス

📄 トイレつまりのトラブルで神奈川県横浜市南区の60代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月29日 午前

- 作業完了日:2022年06月29日 午後

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):33,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社プログレス

📄 トイレつまりのトラブルで埼玉県新座市の30代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月29日 深夜

- 作業完了日:2022年06月29日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):99,000円

- 作業担当パートナー店:福嶺設備

📄 トイレつまりのトラブルで東京都葛飾区の50代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月28日 午後

- 作業完了日:2022年06月28日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリーンライフ

📄 トイレつまりのトラブルで岐阜県多治見市の70代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月28日 午後

- 作業完了日:2022年06月28日 夕方

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):63,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社Good performance

📄 トイレつまりのトラブルで岐阜県各務原市の70代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月28日 午前

- 作業完了日:2022年06月28日 午後

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):77,000円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリーンライフ

📄 トイレつまりのトラブルで兵庫県明石市の50代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月27日 深夜

- 作業完了日:2022年06月28日 午前

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:株式会社クリーンライフ

📄 トイレつまりのトラブルで北海道札幌市東区の60代の男性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月27日 深夜

- 作業完了日:2022年06月27日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):8,800円

- 作業担当パートナー店:こいた水道修理

📄 トイレつまりのトラブルで愛媛県北宇和郡鬼北町の70代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月27日 夕方

- 作業完了日:2022年06月28日 午前

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):11,600円(内、部品/部材代:600円)

- 作業担当パートナー店:便利屋レクス

📄 トイレつまりのトラブルで東京都江東区の40代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月26日 深夜

- 作業完了日:2022年06月26日 深夜

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):44,000円

- 作業担当パートナー店:合同会社FUJINATION

📄 トイレつまりのトラブルで東京都小金井市の70代の女性からお問い合わせがありました。

作業スタッフがお伺いして、トイレ詰まり解消の作業をいたしました。

- お問合せ日:2022年6月26日 朝

- 作業完了日:2022年06月26日 お昼頃

- 作業内容:トイレ詰まり除去作業

- 費用(税込):46,200円

- 作業担当パートナー店:トラスト合同会社

全国の幅広いエリアで水のトラブル出張業者が全国の幅広いエリアで水のお困りごとやご相談を承っております。

現地でのお見積り・ご相談は一切無料(点検作業を伴う見積もりは有料)です。

緊急のトラブルでも専用の受付窓口で対応しております。

ご予約の際はご都合の良いお時間をお知らせください。

休日・祝日、昼夜問わず受付中です。出張業者を初めてご利用になられる、という場合でも心配ありません。

コールセンターのオペレーターが優しく丁寧にご要望をお聞きいたします。いつ、どの場所で、どのようなご依頼をされたいのか、しっかりと確認いたします。安心して信頼できる業者に任せたい、いますぐ何とかしたい、料金の見積もりを取りたいなどお問い合わせはいつでもお気軽にお電話ください。